科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

每年到了高考这个时候都要感慨下,别人感慨当年自己怎么努力,考了多少,去了哪里,我感慨的是当年没好好读书,连高考都没参加,只能去海外混个学校。在海外混完回国后,我花了好多年时间改变了自己,从最开始嫌弃快餐不干净到后面抠搜外卖怎么买能用优惠券,

每年到了高考这个时候都要感慨下,别人感慨当年自己怎么努力,考了多少,去了哪里,我感慨的是当年没好好读书,连高考都没参加,只能去海外混个学校。在海外混完回国后,我花了好多年时间改变了自己,从最开始嫌弃快餐不干净到后面抠搜外卖怎么买能用优惠券,从逛一流顶奢品店到一柜子耐克阿迪。是什么改变了我?是房价。

毕业归来

当年,毕业回国后,首先让我选择的是城市。我先是去了上海,在那里第一次坐上海地铁,才让我知道地铁原来可以那么挤,黑压压的人群直接推着要下车的我往车里走,要不是吼了句:“先下后上!”我怕是还要被人群裹挟着车上随波逐流。

下车后,我跟朋友在黄浦江边上一家德国餐馆吃香肠喝啤酒,旁边的小姐姐们美得不行,看得我心痒痒,不禁有了留下的冲动。

饭后,我跟着朋友散步,他指着一排高层问我:“你知道那边的房价是多少吗?”我很老实地回答不知道,他告诉我,那边一平30万,然后,我就不知道他在我耳边逼逼叨叨些什么了。那一栋栋建筑是如此高大,上半身笼罩在夜色里,如一座座大山一样,压得我有些喘不过气,而建筑上的一个个阳台在我眼中化为一个个整齐的格子,我突然间有种明悟,在这样的大城市里,人是会孤独的。你要见一个朋友可能要从城市的一头花两三个小时到另一头去,这跟异地几乎没有区别,而每个人在这个庞大的城市里其实就像是一个个零部件,一个小小的齿轮,无法撬动任何东西,也因为他的运作是那么有序,所以如果在这个城市里工作生活,或许不会拥有在小城市里生活才有的人情味。于是我回了家,后续的北京、深圳、香港、广州都不再考察,就决定在离家就近的厦门找工作。但我没想到的是,厦门的房价会涨得那么离谱。

我回国的那年,有个叔叔带我看了一个楼盘项目。那个项目当时所在的地方还很荒凉,周边黑漆漆的连路灯都没有。他带我看了项目里的会所,一栋有效使用面积约有500平的别墅,然后告诉我,这是我要努力奋斗的目标。那年,这个项目的房价是3万一平,而今年,这个别墅网上挂20万一平,还不到十年的时间,我离他所说的目标变得遥不可及。

我一度以为自己能等到房市泡沫破裂的时候,然后再找机会进场抄底,那些买在高位的都是傻子,但事实证明我才是傻子,直到我自己进入了地产这个行业,我才明白,地产是经济支柱行业,不但现在是,以后的十年内依然也还是,从地产经济到产业经济我们还有很长一段路要走,在这期间,地产不能倒下,而不能倒下的意思就是房价不能跌,必须涨。

如果我有提早在厦门买房的话,我就能享受到这波房价上涨的红利,但因为我在国外读书,并不确定会在哪里就业定居,那时甚至有留在海外的想法,所以更不用说会想着会在厦门买房的事情,便错过了少奋斗30年的红利。而如果我读书的地方就在厦门,早早确定要在厦门发展,可能结果就不一样了,我可能会更早计划在厦门购房的事宜,可惜现在只能聊如果。

除此之外,高中就出海留学还带来一个弊端,那就是校友资源极其薄弱。最近有跟清华毕业的一个朋友交往较多,他带我见了许多清华毕业的校友,资源之丰富、校友之团结不禁令人羡慕,反观我海外的学校,毕业后几乎没见过一个校友,虽然海外留学生也有自己的联谊会组织,但大家来自不同国家不同学校,其凝聚力跟国内学校的校友会没得比,更像是一个交友平台。如果所在的城市与母校是同一个城市,那么能借重的校友资源就会非常强力,成长和发展的空间也会更好。

因此,我会极力推荐,在填志愿的时候就提前规划未来就业和定居的事情,而不是因为对学校的向往、体验南北文化差异、单纯想离父母远一些的理由决定自己的未来。而且,在自己就读的大学所在城市就业这件事情在全国层面来说其实是常态、大比例的事情。

大学毕业生居留意愿比较

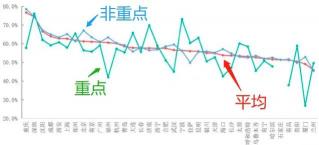

网上有数据统计了2021年36个重点城市居留情况。

从数据上看有34个城市的居留率是在50%之上,而这其中重点大学的居留率又以深圳、宁波、济南、大连、郑州最高,而最差的则是厦门、南昌、福州、武汉、海口。重点大学的居留率可能跟本城市是否有匹配的岗位以及发展机会有关,如果不能匹配,人才就会被隔壁的虹吸大省吸走。非重点大学毕业生依然是毕业生群体的主力军,所以非重点居留率基本跟居留率相近,而居留率前五的依次是重庆、深圳、沈阳、程度、西安,而上海、郑州、北京、南京、广州、福州、杭州紧随其后,最差的五个是石家庄、南昌、贵阳、厦门、兰州。

个人认为,影响毕业生留下的意愿是当前收入、未来前景以及当前支出和未来支出,列成公式就是:

居留意愿 = (当前收入+预期收入)/(当前支出+预期支出)

当前收入看当地的产业情况,产业越多越好的城市能开的收入也较高,也与未来发展的前景相关,前景越好预期收入就高,反之则低。当前支出则主要是房租和日常消费,预期支出则关系到购房成本和养育费用。

我们把重庆和厦门代入公式比较看看。我通过职友集搜得厦门和重庆应届管培生工资分别是0.64w每月和0.74w每月,有10年以上工作经验的总经理月均工资,厦门是3.13w,重庆是3.28w。看当前支出,假定单身一辈子(为了不计算生育教育成本)且父母有足够退休金生活,应届毕业生生活消费成本为每天伙食50,交通20,每月有25天需要出行,其他开销抠搜到1000计算,则生活消费成本为:

房租方面,租房租35平,厦门平均租金为50元/月/平,也就是厦门每月租金为1750元,重庆平均租金为30元/月/平,也就是重庆每月租金为1050元。因此预计当前支出为:

重庆如今的一手房均价是14600元/平,厦门是37500元/平,假设目标是购置100平米的房子,考虑等额本息、利息为4.5%的情况下:

假设未来预期其他费用上涨至5000,则重庆的未来支出是1.2w,而厦门是2w,最终我们带入总公式计算:

我们会发现重庆和厦门的居留意愿差了1,而其中影响最大的就是在未来的月供上。当然,我们这种静态测算含有太多的假设,而人生是一个动态的过程,我们没有考虑的因素还有太多太多,例如组建家庭、生育养育、赡养老人、生病医疗、首付哪来、生活环境、人文、朋友等等,但就现有的数据上,我认为影响一个人在一个城市定居的最大物质因素是房价,这或许就是厦门这个美丽宜居的城市在36个重点城市居留率排倒二的原因吧。有兴趣的小伙伴可以帮我测算下其他城市,看看这套公式靠不靠谱[奸笑]

不管看这篇的是父母,还是想要准备填志愿的童鞋,在研究志愿的时候,不要再光研究学校、行业这些东西了,也看看这个学校所在城市的房价吧,省得蹉跎了几年没赚多少钱还浪费了年轻人构建自己人脉资源圈的黄金时间。

刘楠东