科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

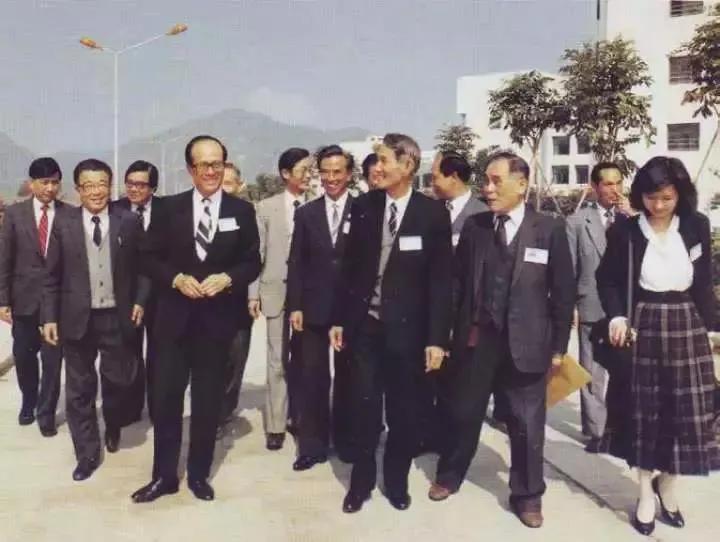

上世纪80年代,为解决潮汕地区高等教育匮乏的问题,在当地政府的大力支持,以及李嘉诚基金会捐资的情况下,汕头大学于1981年成立。

固然距今仅有41年的办学历史,但其综合实力强劲,超过诸多老牌公办本科院校,多年来一直跻身全国高校两百强,广东省高校二十强,是地方“四非”院校的排头兵。

办学至今,学校已经形成占地近2000亩,拥有12个学院,全日制在校生17000余人的办学规模,更拥有6个一级学科博士点、18个一级学科硕士点、17个专硕点。

师资力量方面也相当雄厚,拥有专任教师984人,其中硕士以上学位903人,占地达91.77%;高级职称552人,占比达56.10%。同时学校还外聘优秀教师350人,为汕头大学输入优质师资。

汕头大学发展向来备受中央和地方支持,毕竟它可是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。

所以在2012年,教育部、广东省人民政府、李嘉诚基金会三方签署协议,共建汕头大学。学校也迎来发展的快车道,更有冲击“双一流”高校的实力。

不过早在20年前,汕头大学曾有希望跻身“211工程”大学。具体情况如何呢?

1995年11月,经国务院批准正式启动“211工程”计划,该计划重在面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科,从而促进我国高等教育发展。

汕头大学作为一所新建大学,从1981年起发展迅速,并于1993年获批硕士学位授予权、1998年获批博士学位授予权。同时作为全国/全世界唯一一所由基金会持续资助的高校,也力争建设成为重点大学,所以也开始“211工程”大学创建计划。

虽然无缘“211工程”大学,但汕头大学的发展态势却从未减少。后获批硕士推免生资格、拥有自主办学权、成为教育部参与的“省部基”三方共建高校、共建广东以色列理工学院等。

到2017年1月,国家印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)》,曾错失“211工程”的汕头大学,也迎来新的发展契机。

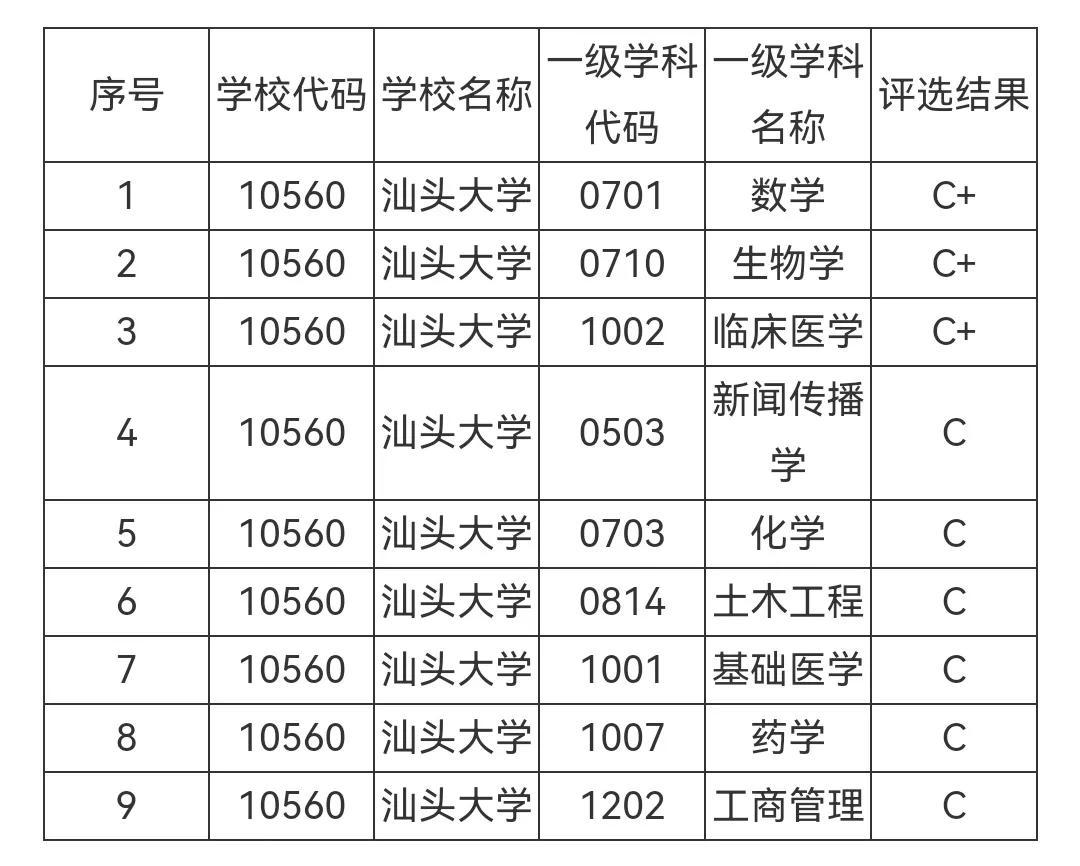

不过,当时的汕头大学在第四轮学科评估中表现不佳,优势学科数学、生物学、临床医学等仅获批C+,距离一流学科建设还有不小的差距。所以最终汕头大学第一轮“双一流”建设以失败告终。

之后,汕头大学方面也不气馁,重点建设临床医学、化学、海洋科学、数学等学科,此类学科后进入广东省“冲补强”高水平重点学科建设行列。

而在今年初国家发布第二轮“双一流”建设高校名单,固然广东省大获全胜,有3所高校上榜,但汕头大学却再次落选,实属遗憾。那么为何会如此呢?

一、底蕴不足

汕头大学自1981年创建,固然支持力度大,但是距离第一次争建“211工程”仅办学15年,还未获批博士学位授予权。而在“双一流”高校创建过程中,当时距离教育部所参与的“省部基”共建仅过去5年,发展时间相对较短,学科建设底蕴不足,实力不够。

二、人才短缺

汕头大学目前无全职院士,国家级、省部级人才也相对短缺,对于学科实力提升、争建“双一流”相当不利。而如今年成功晋升“双一流”的南方科技大学,目前拥有院士58人,其中签约引进与自主培养全职院士41人,还不伐教育部特聘教授、特聘青年、国家特支计划专家等人才。

三、学科实力不足

目前,国家仅发布第四轮学科评估结果,从中我们可以看出,汕头大学仅有数学、生物学、临床医学等获批C+,距离“双一流”建设学科等次还有较大差距。再者,在科研成果方面,汕头大学“三大奖”远远不足。

以上就是汕头大学两次无缘“双一流”的重要原因。不过目前汕头市大力支持汕头大学新校区建设,全力支持汕头大学、加强学科建设和人才引进,努力建设“双一流”高校,相信今后肯定能够跻身其中。

丁楠