科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

平日读书喜欢读得比较快,可是徐风先生的《做壶》这本书,我却读得很慢。一是受紫砂壶制作这个“慢活”所影响,不由自主地慢了下来。二是被书中的的文字描述所吸引,会不时地回读几个字、几句话,想象一下那个文字中的场景,用目光摩挲书中的图片,体验“玉觉

平日读书喜欢读得比较快,可是徐风先生的《做壶》这本书,我却读得很慢。

一是受紫砂壶制作这个“慢活”所影响,不由自主地慢了下来。

二是被书中的的文字描述所吸引,会不时地回读几个字、几句话,想象一下那个文字中的场景,用目光摩挲书中的图片,体验“玉觉觉”的温润。

三是会拿出家里的紫砂壶,对照书本中的做壶过程,感受从一抔泥土到一件掌上珍玩的优雅变身。

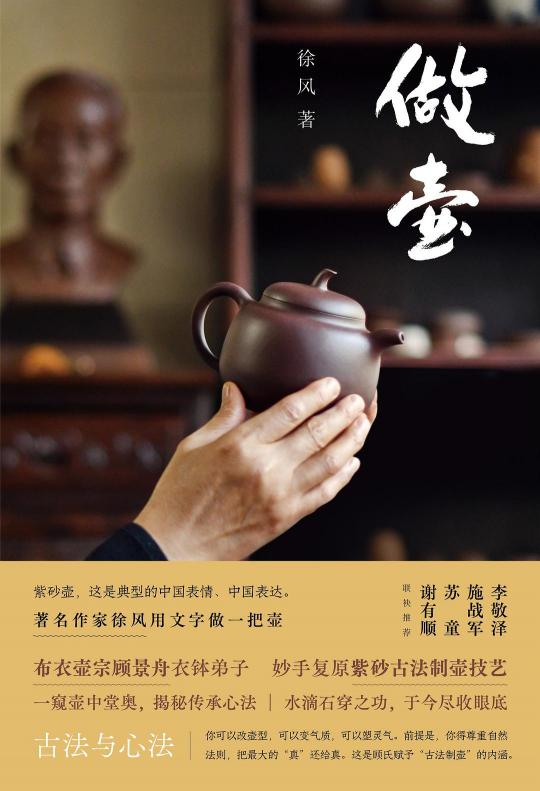

《做壶》(封面)

这样,也就有了一些想法。

01 若要做好壶,功夫在壶外

陆游在84岁高龄时,写给儿子的一首诗中说:“汝果欲学诗,工夫在诗外。”

不久之后,陆游离世而去,而这句诗作也成了留给后人的共同遗嘱。不仅仅在学诗、写诗,亦适用于做人做事等诸多方面。制作紫砂壶,尤为如此。

书中,以葛陶中先生制作一把茄段壶为缘,牵扯出了紫砂壶制作的经经纬纬,将一代紫砂艺术大师顾景舟在壶艺研究中的思想展现了出来,其核心内容就应该是“功夫在壶外”。

砂泥的准备过程,就是一个典型的例子。一般人想到紫砂壶,一定是看到其成型后的或古朴典雅,或清奇秀丽,或端庄敦厚,或造型别致。其实,无论怎样的一把壶都是从泥土开始的。

且不说,制作紫砂壶的特殊矿土的寻找,就是找到后那一抔泥土的处理流程,也是足以令人叹为观止了。

伏土。锤泥。醒泥。收膏。

光是一团泥,师父顾景舟就让葛陶中锤了三个月。

“姿势不对,落点不对,声音也不对。”这是在锤泥吗?

这分明是在修炼啊!

《做壶》中,有灵魂一问:你有貌似“差不多”的矿土,行,你做壶吧。可塑性、透气性之类且放一边。你有文化底蕴、手艺史、饮茶史、风俗史的支撑吗?

02 工欲善其事,必先利其器

一把精美紫砂壶的问世,除了壶手的修为、技艺和勤奋,工具也是必不可少的一大法宝。

而很多自己用来得心应手的工具,都是匠人们自己亲自动手制作、打磨的。有看起来简陋的,有看起来精美的,中心在于用起来有“手感”。

不会做工具,就不会做壶。关于做工具,书中有两句话,印象深刻。

一句话:工具就是“手的延伸”。实际上,这是整个第三章的章节标题。

看到这里,一句话浮现在脑海。“登高而招,臂非加长也,而见者远。”同样反映了古人善于借助其他器物,延展自我能力,达到“天人合一”“物人合一”的智慧。

另一句话:用竹子做蓖只,光润细腻还不算及格,手感上要玉觉觉的。

“玉觉觉”是方言,那个感觉就是温笃笃、润滑滑、圆嘟嘟、凉津津的老玉感觉。

仅仅是自己使用的一件工具而已,却要将一段普通的竹子做出老玉的感觉,那是要将壶手的精气神都要附着在其表,融入深层。这就是工匠精神的体现吧。

《做壶》第三章“手之延伸”详细地讲述了24件(套)制作紫砂壶常用的工具。这些工具大小各异,形状万千,质地迥异,却有着一个共同的特征——让手的功能得到最大程度的发挥。

03 美美方与共,佳作始乃成

费孝通先生80寿辰。在大家贺寿、研讨问题中,费老讲了一个16字箴言:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,很受众人赞同,并在不同的情景中被广泛引用。

《做壶》能够得以出版,且广受赞誉,也是“美美与共”的产物。

书中,葛陶中先生以顾景舟大师衣钵传人的身份,亲历亲为,用多年的底蕴、精湛的手艺、扎实的功底,从一抔泥土的处理开始,到一个完美茄段壶的诞生,让紫砂壶古法制作这门绝学活了起来。

书中,著名作家、江南文化学者、紫砂文化研究专家徐风先生历时数载,通过现场观摩、体验,对于紫砂史料进行研究提炼,以生动的文笔描述、深厚的语言功底,用语言描绘出了一把古法制作新壶的诞生过程。

古老绝技遇到妙手匠人,是双方的福分;无言的陶艺与有声的文字相融,便成就了一段佳话,令人往返留恋。

豆瓣读书对《做壶》的推荐语如是说:“这本书是紫砂大师们不凡技艺的回顾和还原,更是对紫砂历史、文化、精神以及最高级工艺的完整展示,具有大师级的范式价值和独一无二的史料价值、传承价值。”

04 结语

《做壶》作者徐风先生多年来致力于紫砂文化研究,被誉为当代紫砂文学的领军人物。他有多部关于紫砂文化的作品以长篇小说、系列散文、文学传记、影视作品等方式问世,广受读者好评。

其中,《布衣壶宗:顾景舟传》更是深受赞誉,因为

“这本书写了一个人,更写了一种精神,一种追求。既是对顾景舟先生一生不凡艺术追求经历的回顾,更是对这位艺术大师技艺德操风骨的一次朝拜。”

读了《做壶》,再读读《布衣壶宗:顾景舟传》,感知传奇代代衍生的轨迹。

读完《布衣壶宗:顾景舟传》,再读读《做壶》,感知艺术生生不息的力量。

马悦