科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

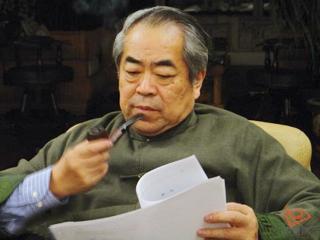

“以诗为魂,以书为骨”,是范曾一生绘画的显著特色。深厚的家族底蕴,让范曾长期沉浸于诗文。从中,他蕴养了一份涵养深厚的诗魂,又氤氲到了笔墨深处,留下了“一纸千金”的盛名。范曾始终坚信,唯有经年累月的辛劳,才能成为一代大师大家。他也一直确信,“

“以诗为魂,以书为骨”,是范曾一生绘画的显著特色。

深厚的家族底蕴,让范曾长期沉浸于诗文。

从中,他蕴养了一份涵养深厚的诗魂,又氤氲到了笔墨深处,留下了“一纸千金”的盛名。

范曾始终坚信,唯有经年累月的辛劳,才能成为一代大师大家。

他也一直确信,“你越想金钱,金钱离你越远”。

因此,在众多画家茫然无解之时,范曾已经找到了他的出路。

“回归古典,回归自然”,是他为自己寻找的路径。

却怎料,后来是他最早脱离了正轨,步入了争论的漩涡。

“流水线作画”,让他的事业接连滚下了几层阶梯。

在作品惨遭市场淘汰之后,他唯一能做的是,就是找回自己原本的路,曾几何时一纸千金的盛状,是否迷乱了他的眼睛?

范曾的成长路

“我认识范曾有一个三部曲。第一步认为他只是一个画家,第二步认为他是一个国画家,第三步认为他是一个思想家。在这三方面,他都有精湛深邃的造诣”。

东方学大师季羡林如是说。

范曾出生于延绵450年不断的诗人世家,这一身份让他实现了“谈笑有鸿儒,往来五百丁”的社交。

而他面前,也自此铺开了一条更为顺遂的艺术之路。

范曾出生那年,是1938年。

历史长河正流淌在这个艰难的岁月,全面抗战的号角也让国人萌生了再战的勇气。

而范曾的家人也没有断绝让这个新生的幼儿走上学习之路的想法。

4岁时,范曾开启了他的求学之路。

此后更是一路高歌猛进,屡获学校嘉奖。

在其他同龄人还为学业和未来迷茫之时,13岁的范曾已经取得了他人生的第一个大的成就。

“南通三小画家之一”的称号,给予了年幼的范曾继续埋头努力的勇气。

1955年秋天,17岁的范曾从家乡南通负笈北上,来到位于天津的南开大学求学。

自此,经由范曾,“南通”与“南开”实现了神奇的连接。

哪怕两年后,范曾就阔别了南开大学,转入中央美术学院学习,也没有影响他对南开和母校师生的关怀。

他与南开的情谊,始于1955年,往后再没有断绝的时候。

他想,南开已是他人生中不能割舍的存在。他的所有荣誉,都将有南开的一部分。

而后来他也的确做到了。

1980年后,已然名满天下的范曾接受了母校南开大学的邀请,回到了这个他阔别已久的家园。

他一头扎进了筹建东方艺术系、培养艺术人才和成立学术基金的工作中。

范曾的成名路

“痴于绘画,能书。偶为辞章,颇抒己怀。好读书史,略通古今之变。”

这是范曾对自己的二十四字自评。

自明清以来,中国人物画多以工笔为主。

而范曾却反其道而行,学习了南宋梁楷以来的简笔泼墨的手法。

难得的是,在这基础上,他有了自己独特的风格。

范曾画人物,可谓传神。

这固然是名师教导的成果,却也有他才思敏捷的缘故。

范曾在学习中国画之后,始终认为,中国先哲的深邃感悟,史家的浩瀚文思,以及诗家的逸迈篇章,都是中国画的源头活水。

因此,他作画之时,始终有意地融汇古老中国的“诗、书、画”,让它们在灵动的情采中呈现出凛然的风骨。

这些逐渐成为了他画作的特色。

而笔墨能得范曾的神韵,也是出于他锲而不舍的勤奋和努力。

他未曾改变过去潜心读书的习性,仍旧将大量的时间,都用在流连万卷书香。

他也笔耕不辍,用经年累月的辛劳,实现对心中所思所悟的描绘。

他承认,“人一俗,人格不高,下笔必俗,这是没有任何方式可以掩盖的”。

他也说,“如果一个人画画,每天想着怎么到拍卖场去,怎么把自己的话卖得高一些,越想这个,金钱就离你越远”。

所以他在自己的书房里,放上了将近8万卷的书。

哪怕从其中挑出必看的百分之一,都足够让他看上30年的时间。

他要从中去对历史、文化,对世界、东方有一个清楚的了解,以摆脱低级手艺人的身份。

他也要再用经年累月的辛劳,去成就自己的大师、大家之名。

因此,每天早上5点到7点,范家的书房总能亮起一盏灯,范家的书桌边,也都或站或坐着一个从年轻到老迈的身影。

这些长期的习惯,让范曾在经年累月的积累中,实现了从量变到质变的转化。

他逐渐拥有了很多的成就。

“当代画家中文化底蕴和学问最好的一位画家”、“当代拥有崇拜者最多的画家”、“目前书画界中字画价格最高的画家之一”、“当代画家中纳税最多的画家”等等,都让他的声名越发响彻国画界。

越来越多人以拥有他的字画为傲。

范曾甚至曾以414万元、782万元不等的天价,拍卖出了一幅又一幅作品。

范曾的崎岖路

但就如光明之下必有阴影一般。

范曾在享有盛名的同时,也必定会遭遇他人的挑战。

2010年5月,上海《文汇报》发表了一篇名为《艺术家还是要凭作品说话》的文章,对国内某些不讲求艺术品质、大量复制自己作品,进行“流水线作业”的画家进行了批评。

虽通篇未点名道姓,但在看清作者署名为“郭庆祥”之后,任谁看来,这篇文章的笔锋都直指向了范曾。

范曾与郭庆祥的矛盾由来,最早要追溯到他们在1995年的一次书画交易。

当时范曾有意在法国购置一处房产,却因囊中羞涩而中断计划。

无奈之下,他请来有过多年合作的荣宝斋业务经理米景阳,请他帮忙自己找一个合适的书画买家。

米景阳找到了当时颇为出名的收藏大鳄郭庆祥,为范曾成交了一笔涵盖200幅中国画、100幅书法的大额订单,并约定价格为1000元一幅。

在事情定下后不到一个月的时间,郭庆祥就收到了范曾送来的100幅作品。

这让他在惊讶之余,决心要到现场观摩。

郭庆祥走进范曾画室,第一眼就望向了遍布宣纸的画墙。

3平方尺的宣纸,一张张地被用吸铁石整齐地吸附在画墙上。

宣纸上画着的基本都是由几个人物造型来回组合的相近题材。

这让郭庆祥在心有所感的同时,也产生了不满。

他想,作品题材重复过多,一定会影响他后来的转售,不利于他的营销。

因此他在期间几次提出更换部分画作,却还是换来了题材相似的作品。

直到1997年荣宝斋在大连举行了一次拍卖活动,郭庆祥才顺势将买来的范曾作品进行了寄卖。

最终,他以数万元不等的价格出售完了这一批作品。

尽管从中多有获益,但郭庆祥始终认为,“这种程序化、模式化的制作过程,既不是一个艺术家的创作,也不如一个美术工作者的水平。”

因此,2010年5月,他以一篇文艺批评文章,隐晦地将范曾送上了《文汇报》的批评榜。

郭庆祥

郭庆祥在文章中这样写道,“这位名家其实才能平平”。

“他的中国画人物画,不过是‘连环画的放大’。他画来画去的老子、屈原、谢灵运、苏东坡、钟馗、李时珍等几个古人,都有如复印式的东西”。

他还写,“他的书法是‘有书无法,不足为式’,装腔作势,颇为俗气。他的诗不但韵律平仄有毛病,而且在内容上,不少是为了自我吹嘘而故作姿态,不足挂齿”。

对此,范曾感受到了侮辱和诋毁。

他很快就以侵害名誉权的罪名,将郭庆祥告上了法庭。

而郭庆祥也在10月之时,收到了北京昌平区人民法院寄来的一纸传票。

北京昌平区人民法院的判决于2011年6月下达。

判决中,郭庆祥败诉,不仅要向范曾书面道歉,还要赔偿范曾精神损害抚慰金7万元。

郭庆祥不服判决,随后上诉至北京市第一中级人民法院。

但最终,北京市第一中级人民法院二审驳回上诉,维持了原判。

但这次法院也对原告范曾“流水线”作画事实予以确认,驳回原告范曾其他诉讼请求。

这样一来,郭庆祥虽然败诉,却站到了舆论的制高点。

范曾尽管胜诉,且得到了赔偿,却也难逃“流水线作画”的声讨。

受这一场风波影响,范曾在国画界的地位和声望也受到了不小的影响。

此后他的新作销售接连受挫。

范曾随后在北京荣宝秋和北京匡时推出的14幅作品,只拍卖出了7幅,达到了百分之五十的流拍率,后来他的作品在云南典藏更是败走市场,一度达到了百分之百的流拍率。

这让无数关注后续的人为之咋舌。

范曾的攀登路

“流水线作画”一事爆出,之所以能给范曾这么大的打击,是因为它打击了创作的独立性和唯一性。

一个画家总是临摹他人或者重复自己以往的作品,就必定会让自己的作品失去了应有的光彩,沦为复制粘贴后的“赝品”。

范曾的行为,让自己一度背离了艺术创作的初衷,沦为了商业创作的印钞机器。

也让他之前的盛名,出现了不可挥去的污点。

在早前的一次采访中,主持人问范曾,“您是联合国特别文化顾问,那这个顾问特别在哪儿呢?”

范曾给的回复是“特别在什么地方呢,就是少,少就特别”。

但后来他却遗忘了这个“物以稀为贵”的道理。

范曾以一场流水线作画的风波,给了自己宝贵的作品一个最沉重的打击,也给了日渐浮躁的国画界一个警醒。

无数的艺术家开始反思自己的举止,重思过往的初衷。

但这些来自公众的舆论,最终也只让范曾在原本顺遂的艺术之路上跌了跟头。

并没有剥夺他重新站起前行的权利。

2010年,玉树地震灾区捐款仪式上,又一次出现了范曾的身影。

范曾为灾区的人民捐去的一千万的善款,加速了灾区重建的进度,也加快了灾区人民安置的进程。

而往后的岁月,他也一直延续着这样善行。

从1998年到2020年,范曾一共向国家及政府捐赠了预估价值多达60亿元的书画,在多方面做出了突出的贡献。

而这种在国家大事、民族大义面前的慷慨和奉献,也在一定程度上挽救回了他的声誉。

更多的人逐渐将视线从他原本的污点上挪开,去关注他真正的实力和转变。

2013年,范曾受邀参加了《中国大师路》第二期的采访,以“天行健,君子以自强不息”为主题贯穿了整个采访过程。

在采访的最后,主持人问他,“范先生,您目前在做什么?”

范曾回,“目前我正在举行一个系列的国学开讲,大概要讲30讲,现在已经讲了7讲”。

他说,“我要使人知道,国学不光是儒学,更不光是孔子。国学里有儒家、法家、名家、墨家、道家,阴阳家、兵家、农家、杂家、纵横家,这个学问很丰厚。”

此后,他也以70多岁的高龄,孜孜不倦地向世人宣扬国学,只为增强民族自信心,让中华文化广布于天下。

而这也是他对中国文化传承的挂念和付出。

与此同时,他也笔耕不辍,堆起了比他身高还高的著作。

其中出版的著作,就有画集、书法集、诗集、散文集、艺术论、演讲集等一百六十余种。

而在里面的130部均收藏于中国国家图书馆,供世人学习借阅。

在致力国学传承外,范曾在自己的“老本行”——字画创作中,也逐渐取得了更高的成就。

截止到2021年,国画艺术家范曾已经连续12年登上“胡润中国艺术榜”。

胡润中国艺术榜,是前100位中国在世“国宝”艺术家按照当年度公开拍卖市场作品总成交额进行排名的榜单。

因此,它向来不会理会争议,只以作品成交额为唯一考评标准。

这让范曾没有过多受到2010年“流水线作画”争议的影响。

相反,借助舆论,范曾在争论中实现了更高的身价,获得了更大的作品成交额。

范曾第一次登上“胡润中国艺术榜”榜首,就是在他受到最大抵制的2011年。

这一年,尽管他的新作销售受到了一定的抵制,也没有影响原本收购他作品的买家实现新一轮的高价转售。

而2012年,范曾也以最高的作品成交额,再次蝉联了“胡润中国艺术榜”的榜首之位。

此后,从2013年到2020年,范曾在“胡润中国艺术榜”的排位时有波动,却也基本都稳定在榜单前五的名列。

这无疑是他在国画界地位和实力的证明。

可惜的是,2021年6月“胡润中国艺术榜”的发布,打破了他以往的记录。

这位83岁国画家12年来第一次跌出了榜单前五,以1.4亿元的成交额排在了“胡润中国艺术榜”第6名的位置。

排在他前面的中国艺术家有77岁的崔如琢,57岁的曾梵志,66岁的周春芽,57岁的刘野和63岁的张晓刚。

排在他后面的则是58岁的刘小东,89岁的朱矅奎,42岁的贾蔼力和53岁的毛焰。

其中,崔如琢维持与去年一样的排名,刘野、范曾下降了一个排名,其他人均得到了比去年上升的排名。

但作为唯二以80多岁高龄登上“胡润中国艺术榜”且排名在前的艺术家,范曾也已取得了很多人望尘莫及的成就。

马龙林