科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

彭庆阳/文

谢安(320-385),东晋陈郡阳夏(今河南太康)人,字安石。谢安年轻时儒雅风流,四十岁以前基本上是隐居会稽东山,出则又悠游山水,入则吟咏属文。其间朝廷多次征召,均被其回绝。东晋升平四年(360),谢安离开东山,受征为征西大将军恒温府司马,由此也留下了“东山再起”的典故。恒温卒后,谢安屡建功勋,特别是淝水之战的胜利,挽救了东晋,也使谢氏在东晋后期成为高门显族。

东晋废帝太和元年(366),谢安继弟谢万之后官为吴兴郡太守,也是谢氏家族第二任吴兴郡太守。此时的谢安四十有余,博学多识,思想成熟,他以从兄谢尚为楷模,借鉴谢万的惨痛教训,确立以“镇以和靖”为执政宗旨。治郡临事,“和”字为先,以“靖”求和,力求营造宽绥安宁的生存环境,仅用两年多的时间就把吴兴郡治理得井井有条,政通人和。不仅赢得了时人的称誉,更赢得了后人的尊敬,“去后为人所思”。谢安任上所做最大的民生工程就是主持修筑城西官塘,沿太湖开凿乌程县至长兴县的塘港并筑石砌岸,民获其利,誉称“谢公塘”。唐大历二年(767)湖州刺史裴清曾撰《谢公碑》记,由僧道诜书,立于长兴县谢公乡。另有《谢太傅塘碑》,旧亦在谢公乡,唐天宝中盗起,碑刻不存。宋嘉泰《吴兴志》卷18《碑碣》载:“《晋谢太傅塘碑》……刺史颜真卿取旧史遗文刊石而书其阴,今碑尚在墨妙亭。”后颜碑亦佚,仅有碑阴收于《颜鲁公集》:

太保谢公,东晋咸和中以吴兴山水清远,求典此郡。郡西至长城县通水陆,今尚称谢公塘。及迁去,郡□人用怀思□,刻石纪功焉……

这也是现存关于谢安所开郡西谢公塘唯一的史料。

陈郡谢氏家族十二世人物,在六朝各郡做太守的达 30 人之多。其中前后有谢万、谢安、谢邈、谢琰、谢瞻、谢述、谢胐、谢瀹、谢览五代九人出任吴兴郡太守,足见魏晋时期的吴兴在经济、军事、政治等方面的重要性,吴兴郡太守也就成了重要的官职,也是世家大族升官的途径之一。

在浙江湖州市长兴县西南处有一个以“林驻镇、水伴城”为特色的乡镇——林城镇,这里历史悠久、风景秀美、民风淳朴。“江左风流宰相”谢安的墓葬就在其境内的太傅村三鸦冈(古山名)。唐湖州刺史颜真卿《石柱记》载:“长城县有谢安墓”,“长城”是长兴在五代以前的旧称。关于谢安墓的具体位置,《太平寰宇记》卷九四记载得更清楚:“三鸦冈,在县南六十里。上有晋太傅谢安墓。”

谢安死后初葬建康(南京)梅岭,为何迁葬至长兴呢?唐湖州刺史张文规在《吴兴杂录》中有详细说明:“初,(谢)安葬健康梅山,陈始兴叔陵发其冢,裔孙夷吾为长城令,徙于县南三鹤冈,立庙祀焉。”晋太元九年(384),由于淝水之战的胜利,谢安以总统诸军之功进拜太保。后因会稽王司马道子执政而受排挤,谢安出镇广陵(今江苏扬州),不久回京病死。因为谢安生前是朝中首辅,孝武帝司马曜赐了一副上好的大棺材,并在梅岭选了一块风水宝地为其下葬。后经宋、齐、梁、陈到陈太建十一年(579),陈宣帝陈顼的二儿子、始兴王陈叔陵为葬生母彭氏,就发掘谢安墓,弃其柩。《陈书?始兴王叔陵传》有载:“晋世王公贵人,多葬梅岭,及彭(叔陵生母)卒,叔陵启求于梅岭葬之,乃发故太傅谢安旧墓,弃去安柩,以葬其母。”时任长兴县令的谢安九世孙谢贞,面对陈叔陵的淫威,虽心有怨言,却也奈何不得,而将谢安柩迁葬至长兴三鸦冈,保存至今。

在宋代至清代的湖州方志中,都有谢安墓从南京迁葬湖州长兴的记载,另有大量文字描述历代官员祭拜谢安及谢安墓的修缮。北宋康定元年(1040),湖州知府根据方志记载对谢安墓进行了考证,重修墓、祠,向朝廷上奏《乞为太傅谢安置守冢及禁樵采表》获准,并在墓前栽下楷树(黄连树)。据说楷书在古代不能随便种,只有学识渊博、品行高尚的圣贤墓地才配种植,如今斯人已去,但这棵树依旧挺拔遒劲,生机勃勃。北宋治平四年(1067),长兴知县吴涛重修太傅庙并立《重修太傅庙碑》;北宋大观三年(1109),长兴县尉周邦绩为谢安墓题书《晋太傅文靖谢公之墓》的墓柱;明嘉靖十二年(1533)、明崇祯十五年(1642)、清嘉庆三年(1798),长兴知县黄光升、李向中,长兴县令邢澍等皆先后重修谢安墓、祠。其后,广西巡抚、谢安后裔谢启昆捐十余亩墓田用于重兴典祀。谢安墓、太傅庙在文革中受到破坏,现存清代嘉庆年间所立的“重修晋太傅谢文靖公祠墓碑”。

谢安可以说是历代风雅名士之中最杰出的代表之一,他集风度才华于一身,是后世士人心目中的偶像。很多文人在祭拜谢安墓后,留下了精彩的挽诗:

中兴江左百余年,人物谁知太傅贤。桓贼寻常思问鼎,苻秦百万已临边。笑谈解折奸雄锐,指顾能摧敌阵坚。平昔经纶才试此,依然赍恨向重泉。(宋马之纯《谢安墓》)

谢塘千载功,我民借生理。遗德在龟石,日久终成毁。不如谢公乡,名字长存耳。更访三鸦岗,相乡还在此。(元杨维桢《谢文靖墓》)

六朝数伟人,谢傅名独震。破贼付儿辈,风鹤走敌阵,高卧东山东,勋名峙两晋。梅岭始卜茔,鸦村旋迁榇。落日翁仲眠,荒榛狐兔隐。卓者刑明府,吊古知前闻。(清阮元《三鸦岗谢公墓》)

三鸦冈上草芊芊,万动犹存太傅阡。南渡风流推雅量,东山丝竹想当年。(清鲍鉁《谢太傅墓》)

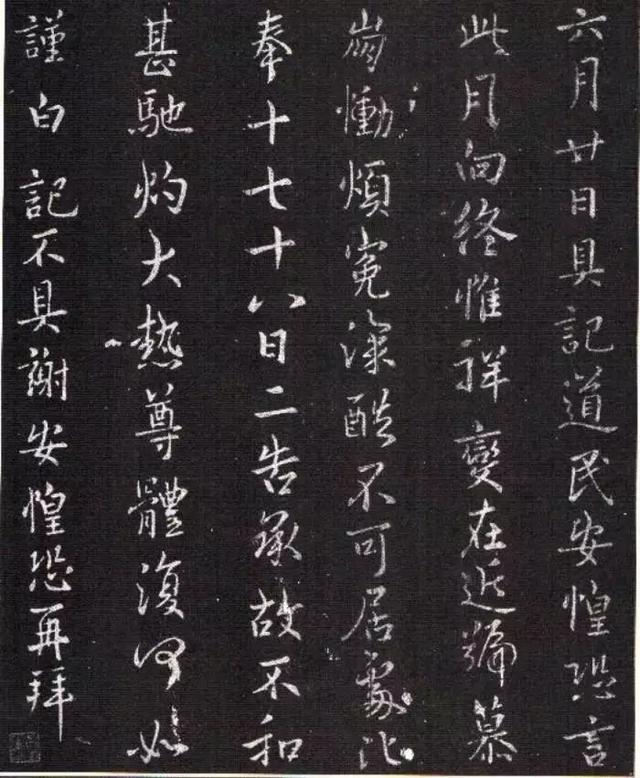

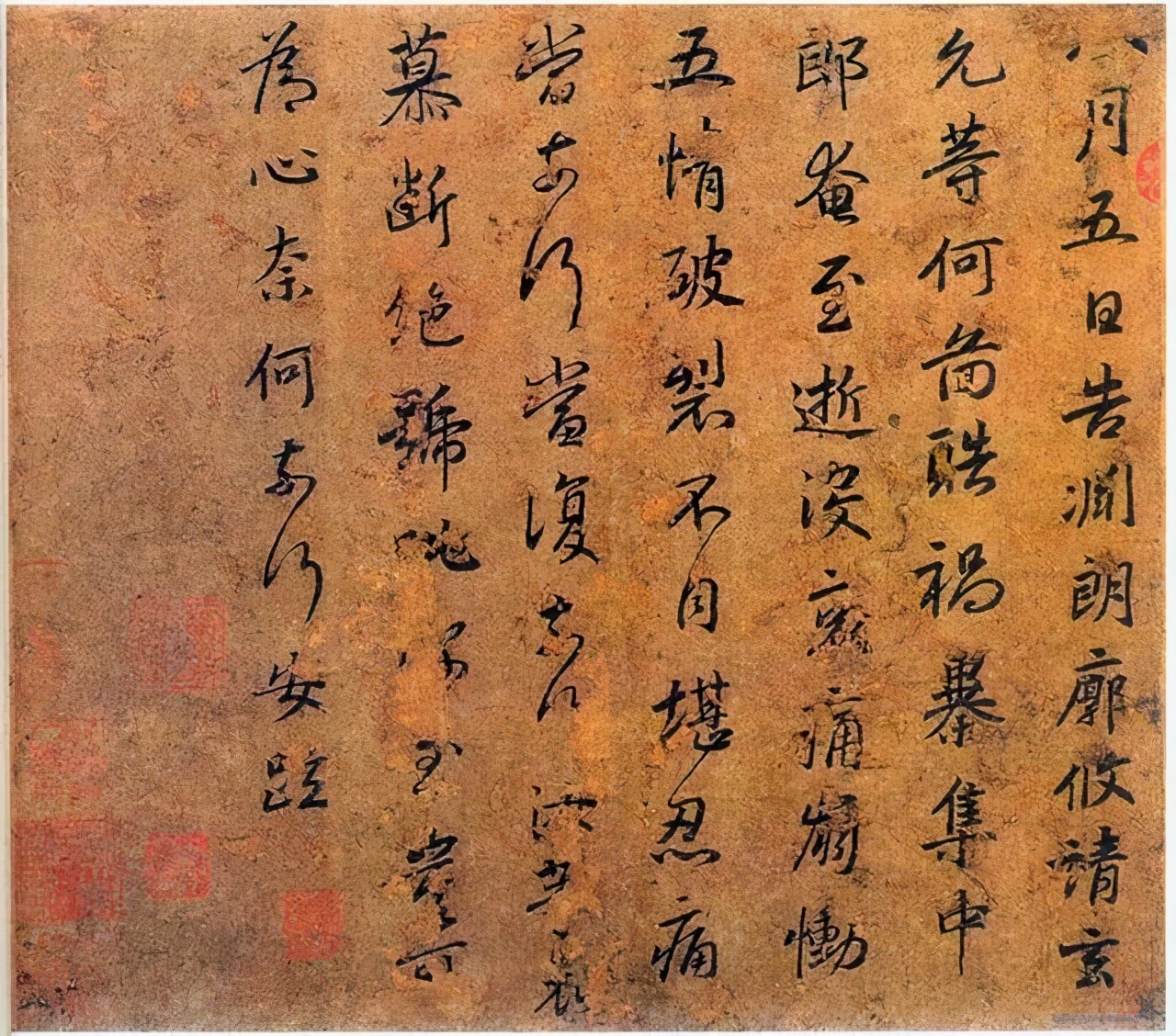

其实,谢安也是东晋时期的书法大家,只不过,长期以来他在政治、军事上的成就遮蔽了他在书法艺术方面的成就而已。当代历史学家张舜徽称赞谢安是“中国历史上有雅量有胆识的大政治家”,“胆识”是指谢安在政治、军事方面的才能,而“雅量”则是指他的“能事”,还有他的多才多艺,如其善书法,通音乐。后世谈起东晋谢氏书家唯重谢安,历代书论亦多有记述,如《宣和书谱》称其“初慕羲之作草正字,而羲之有解书者。后之评其字者,亦谓纵任自在,若螭盘虎踞之势,要当人能品也。然其妙处,独隶与行草耳。此所有惟行书为多。”所谓“若螭盘虎踞之势”是形容他的行、草书风格,由其作品《八月五日帖》可见一斑。谢安是王羲之的挚友,王羲之也算得上谢安的书法老师,而且谢安的侄女谢道韫许配给了王羲之次子王凝之,所以谢、王二人亦师亦友、亲上家亲,关系非同一般。二人戮力同心,辅佐朝政,而且是志趣相投的莫逆之交,先有二人在会稽东山频繁交游、徜徉山水,后有兰亭雅集、吟咏诗赋。所以,谢安“学草、正于右军”也是自然而然之事,而王羲之称赞谢安“卿是解书者,然知解书者尤难”,也非虚美!

在谢安墓西南约20公里处有一座名为“东山”的山峰,虽然此山不是谢安东山再起之会稽东山,但冥冥中有此重名,亦算是一种天意。

(原载于《书法导报》)

高熙东