科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

高危甲癌虽然人数不多

但却是更应该被关注的群体

他们中很多人接受了手术和碘治疗后

不得不接受带癌生存的现实

针对高危甲状腺癌

怎样才是更好的管理方式呢?

之前分享了一位日本老太太的治疗经历

70岁确诊乳头状癌随后手术

71岁进行第一轮碘治疗

五年内Tg从2.8增长到11.6

76岁胸部CT发现肺转移

77岁进行第二轮碘治疗

81岁颈部出现可疑淋巴结

Tg随后飙升到1196

88岁PETCT发现骨转移

具体病情参考:永远无法治愈的甲状腺癌

大家在治疗随访中经常有一些疑问

是否需要二次碘治疗?

出现可疑淋巴结是否需要再次手术?

何时需要PETCT?

何时需要基因检测?

今天我们就通过老太太的案例

去寻找这些问题的答案

1 是否需要二次碘治疗?

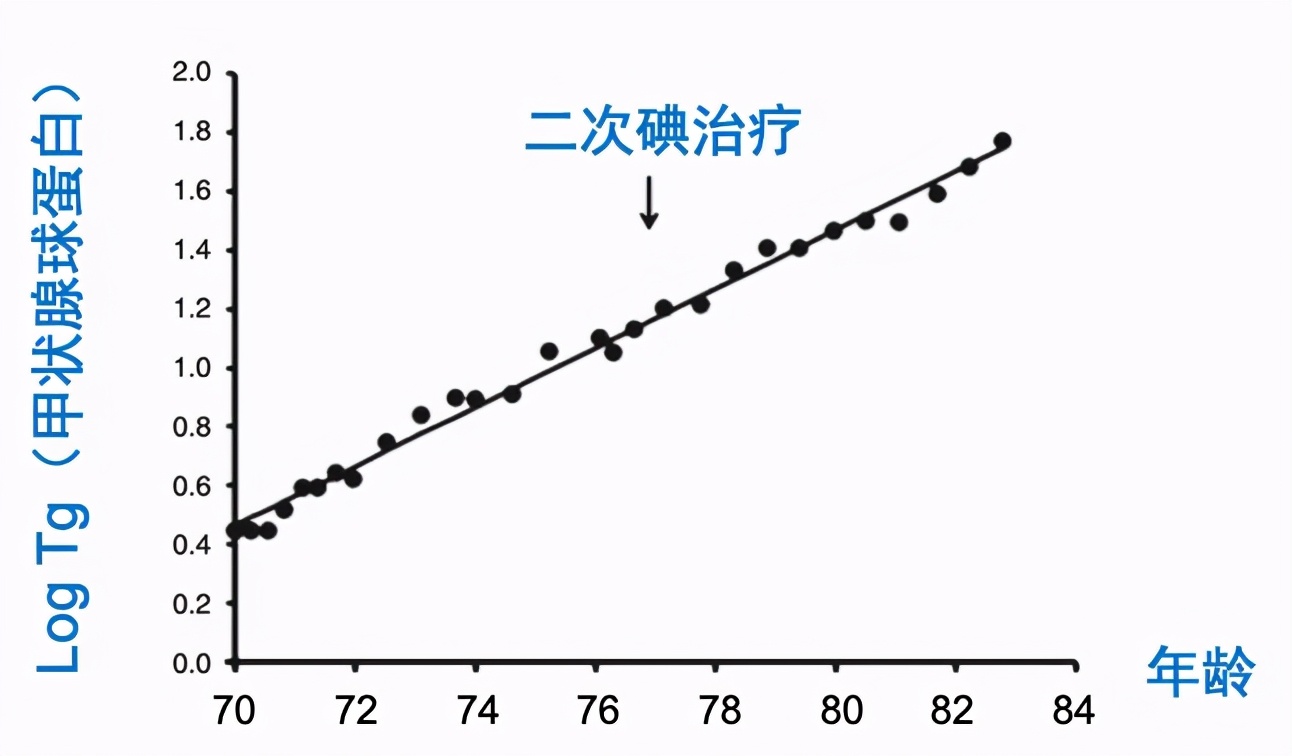

老太太71岁时接受了第一次碘治疗

停药状态下的Tg高达59.4

高的刺激性Tg侧面证实了病灶的存在

但碘扫仅有残甲吸收

碘治疗后的Tg也一路上扬

当第一次碘治疗没有收到预期效果时

之后的碘治疗还有意义吗?

因为76岁那年发现了肺转移

老太太随后进行了第二次碘治疗

结果不仅肺转移灶没有摄碘

甚至治疗前后Tg增长的趋势都没有变化

始终保持在2.7年增长一倍

二次碘治疗显然白做了

所以在一次碘治疗没效果的情况下

无论是否还有病灶

都应该立即终止碘治疗

能从二次碘治疗中受益的人非常少

通常是有远处转移

转移灶摄碘非常好

Tg大幅度下降的那些人

才有可能从二次碘治疗中受益

但这些人最多只占患者群体的2%

2 出现可疑淋巴结是否需要再次手术?

老太太第一次手术后颈部一直没复发

直到81岁右侧颈部出现两枚可疑淋巴结

大小分别为11和9毫米

此时Tg的数值在25左右

肺部转移灶在15毫米左右

切除这两枚淋巴转移是否有意义呢?

通过上面的信息不难判断

老太太此时大部分病灶在肺部

切除淋巴结不大可能降低Tg水平

改变疾病发展的趋势

同时转移淋巴结不紧邻关键结构

综上所述Kuma医院没有进行二次手术

并非术后出现的可疑淋巴结都需要被切除

是否再次手术考虑的是收益和风险

手术的收益通常有两方面

一是肿瘤负荷大幅度下降

二是清除转移灶对周围重要结构的威胁

如果再次手术的收益低于风险

观察就是更好的方法

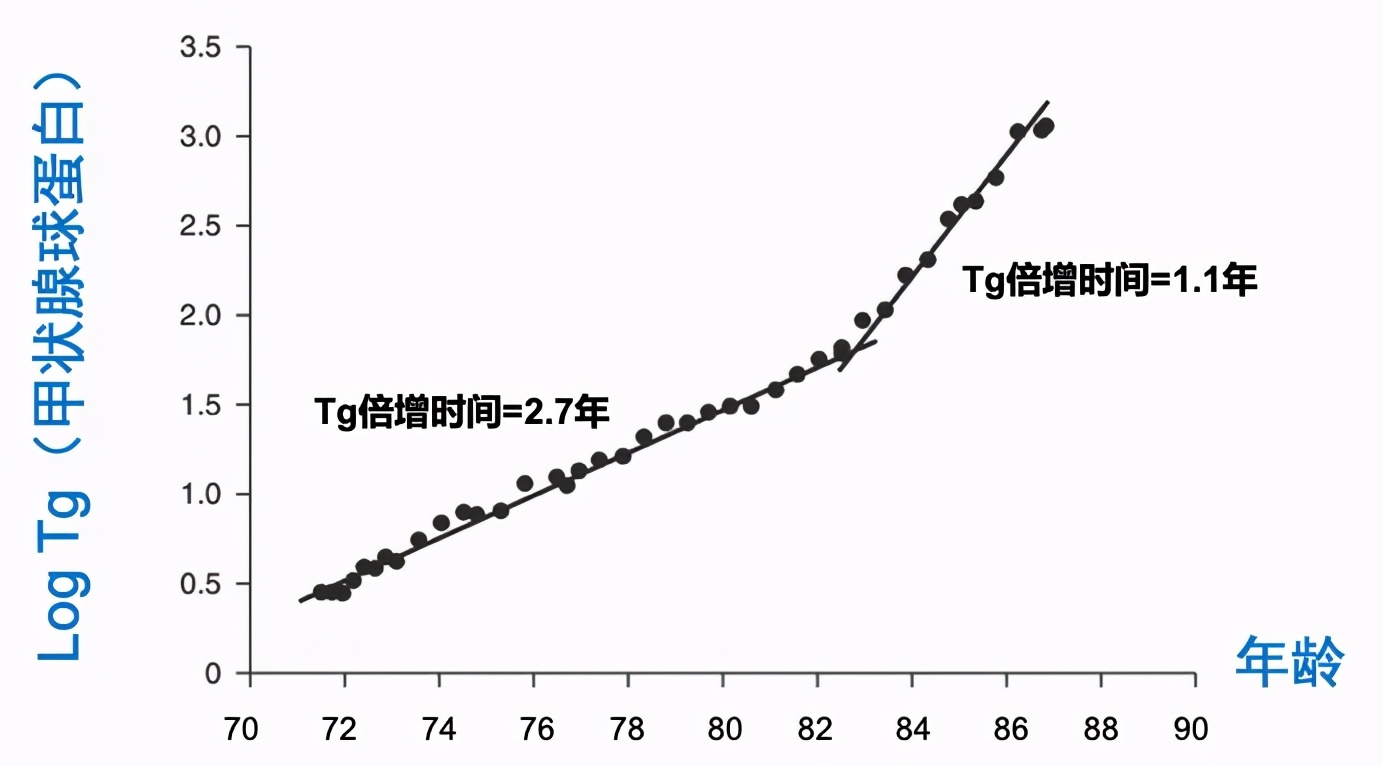

3 何时需要PETCT?

从70岁确诊甲癌一直到83岁

老太太的Tg一直是每2.7年翻一倍

肺部转移灶也是每2.6-2.8年翻一翻

两者的增长是匹配的

但83岁之后尽管肺部转移灶的增速未变

Tg开始每1.1年翻一倍

两者不再匹配

随后通过PETCT发现了骨转移

甲癌手术后一般不需要PETCT

PETCT不是为了找出0.5的Tg来源

也不是为了发现1厘米的可疑淋巴结

甚至不是为了排查肺部转移

而是为了寻找肺部以外的远处转移

即便是高危的甲状腺癌

也不建议太早安排PETCT检查

4 何时需要基因检测?

从70岁到88岁

老太太已经和高危甲癌共存了18年

即便出现了骨转移

Kuma医院也没有进行基因检测

他们考虑先用外放疗控制骨转移

实在控制不住了需要靶向治疗了

再通过基因检测结果来匹配药物

只要没有到需要靶向药物的阶段

乳头状癌的治疗随访方案

都和基因突变类型没有关系

无目的地进行基因检测

不仅在治疗上没有任何获益

还会增加花费和焦虑

乳头状癌的术后管理期非常漫长

即便针对高危甲状腺癌

治疗并不是越多越好

检查也不是越高级越好

而是应该在合适的时间做合适的事

刘龙一