科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

改革开放是20世纪70年代中国共产党提出的最具影响力的重大决策,之所以被提出,是因为当时不管是国际还是国内,中国都处于举步维艰的地步。

20世纪后半叶,世界正处于高速发展的时期,第三次科技革命正在悄然兴起。美国牢牢抓住这班列车,凭着先进的科技快速发展自己的军工与经济,一跃成为世界第一强国。

苏联不甘其后,成为能和美国抗衡的另一大国,双方势均力敌,刀光火影。在美国的助力下,欧盟也茁壮发展、虎视眈眈。

处于战败国的日本,经济发展也如火如荼,在60年代时达到辉煌,跃居世界第二大经济体。我国经济实力、科技实力与国际先进水平的差距明显拉大,面临着巨大的国际竞争压力。

从国内角度看,十年动荡消耗了国家太多的精力,不管是党内政治,还是人民生活,都被拉扯到错误的路径上去。

党的各级组织普遍受到冲击并陷于瘫痪、半瘫痪状态,党的各级领导干部普遍受到批评,广大党员被停止了组织生活,党长期依靠的许多积极分子和基本群众受到排斥。

国家宝贵的发展时间被浪费,但此时世界经济正在逐渐往一体化的方向发展,不进步其实就是退步,也就是说,中国正在被世界抛弃,“落后就要挨打”的历史经验很可能重新上演。

所以,要想跟上世界的发展,提高人民的生活水平,改革是唯一的出路。

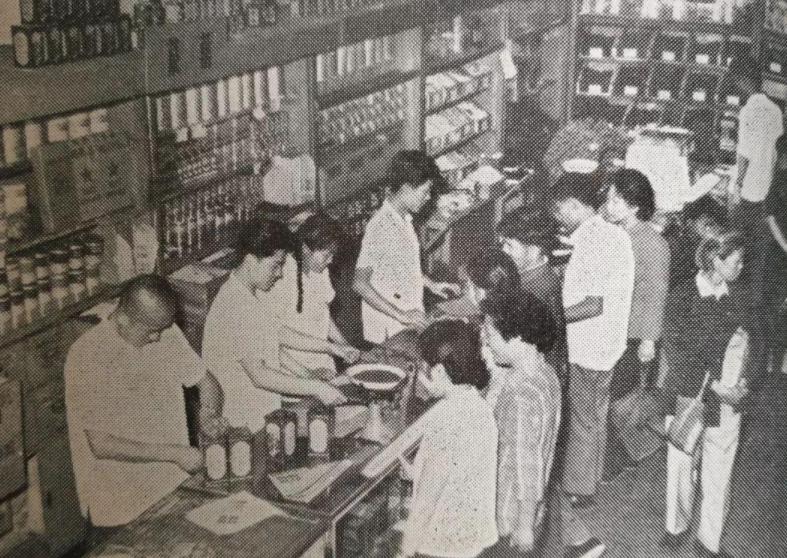

改革开放前,人们居住条件破旧,没有现在明亮的居室,农村全部是自建土房,城市大多全家蜗居在逼仄的小楼房间。

出行还停留在马拉车、驴拉车,自行车已经算是先进交通工具,小汽车更是凤毛麟角;穿衣多局限在黑、灰、蓝三色,且款式较单一,整个社会氛围颓废低迷。

广东,所处的境地甚至比内地还要紧张。改革开放之前中央将它定位为备战备荒前线,之所以叫备战备荒前线,是因为在改革开放以前,台湾、香港、澳门都还在殖民者的统治下,和中国的关系还处于紧张状态。

由于广东离港澳位置近,国内投资的重点都设在了远离广东的内地,农业和工业也不以此为主要区域。因此,即使不和同时期发达的美国、日本、港澳相比,广东的生活水平相较内地也处于更加落后的状态。

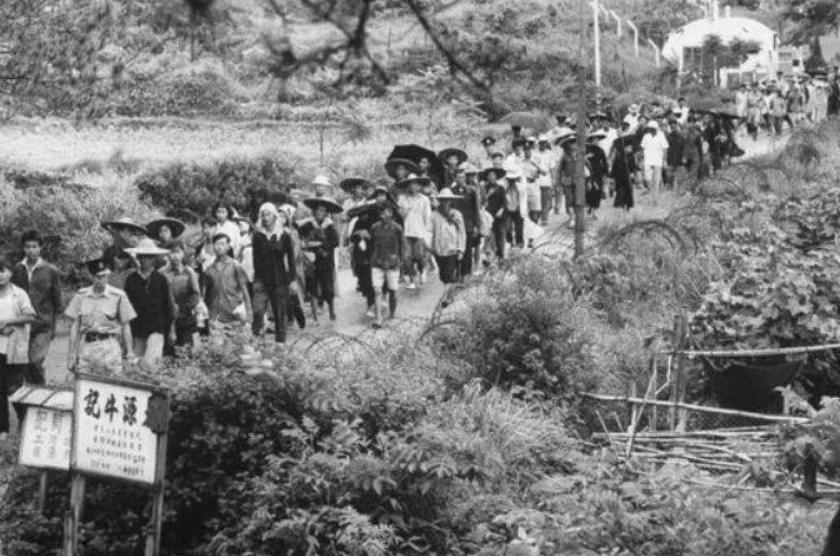

由于贫穷,又给广东带来了一个更严峻的边防问题。由于生活艰苦,人们在巨大的生存压力下,被迫选择了一个冒险的路径——偷渡。

不少人都逃去了比广东本土生活好太多的香港,偷渡让深圳边防压力非常大,除了增加人员之外别无他法,但在生存面前,很多人还是选择冒险,逃港风潮愈演愈烈,人数不仅没有减少,还逐渐增多,边防部队感到越来越棘手。

贫穷落后,使广东成为被改革开放政策选择的首批地区。除此之外,广东发达的水系,也是它被选择的原因之一。

广东省河流众多,据统计,广东省集水面积大于100平方公里的河流就有345条,分属于珠江、韩江、粤东沿海和粤西沿海水系。所以早在唐朝时期,广州就开辟了开往南海、印度洋的航线。

由于地理位置,发达的水系连通了国内外,也因为北宋后期政治中心南迁,在政治因素加成下,以广州为代表的珠三角成了中国最大的对外通商口岸,也成为了世界闻名的大港口。

丰富的水系,也带来了先进的海洋文化。早在北宋年间,随着科技的进步,广东的造船术取得了很大的发展,这就产生了以农耕为主的经济社会向海洋文化经济的过渡。

众所周知,近代世界的发展离不开海洋文化,早期丹麦的奥胡斯市、意大利的安科纳市、比利时的安特卫普市,都是著名的港口城市,鲜肉和咸肉、香料和布匹、油料和脂肪、丝绸与美酒都是通过水路来实现贸易。

北宋时期的广东,就承担着和上述港口城市同样的功能。长期的与外接触,人们的思想变得更加开放,更容易接受新事物,这思想经过时间的积淀被流传下来,成为广东人独有的文化底色,而这开放的文化思想也是广东被选择的原因之一。

因为现实原因、自然水系、也由于思想文化,广东成为了改革开放的排头兵。

历史实践也证明,改革开放后的广东产生了翻天覆地的变化,过去四十多年,深圳已然成为了中国城市的标杆。

这一切都是因为那“一把火”,邓小平引燃的那一场大火即将在这片贫瘠的土地上燎原,将此时落后的广东助燃成今日熠熠生辉的现代化新城。

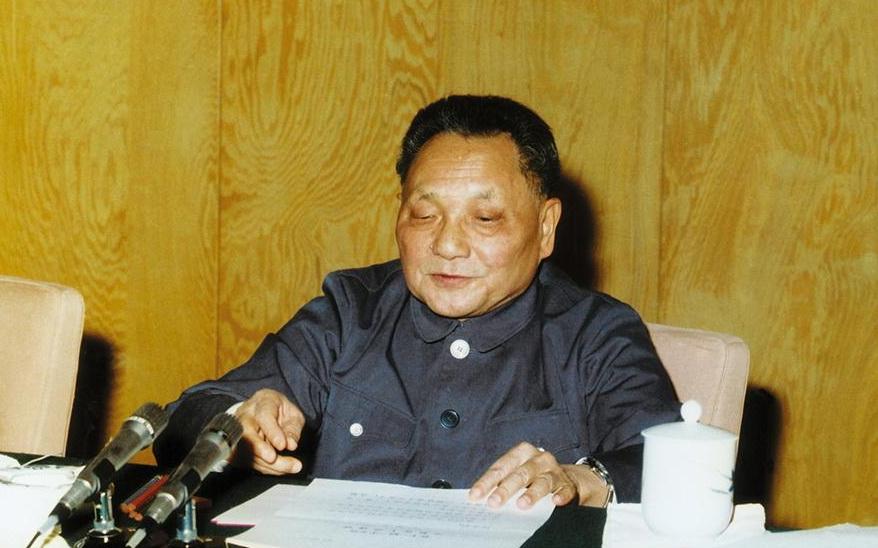

1977年11月11日,第三次复出的邓小平第一站就抵达了广东,与他同行的还有叶剑英。作为复出后的首次外出巡视考察,邓小平改革开放的思想雏形就在此次广东之行中孕育了。

党史专家、广东省政协副巡视员高宏的曾说:“邓小平1977年11月的广东之行,点燃了改革开放的‘第一把火’”,这恰好对应了邓小平的“点火”之说。

1978年9月17日邓小平在沈阳军区说到:“我现在是到处点火,在这里点了一把火,在成都点了一把火,在广州也点了一把火。”

这“点火”的实质就是之后邓小平思想的核心之一——改革开放。

77年的广东之行,邓小平呆了短短9天。

在9天时间里,邓小平批示了多份中央文件,还和叶剑英一起主持了会议,研究了相关文件。

在繁忙的行程中,广东官员瞅准时机,赶紧上报百姓逃港问题。

得知这个问题,邓小平并没有大发雷霆,也没有觉得奇怪。

他说:这件事根源不是我们的边防力量,也不是百姓的问题,是我们的政策出现了问题。人员外流,不是敌我之间的阶级矛盾,而是人民内部之间的矛盾,是经济问题,经济搞好了,人员自然不会外流,逃过去的人还会重新跑回我们这边来。

邓小平的回答直面核心,一针见血地道明了问题所在,丰衣足食,百姓安居乐业,怎会背井离乡,颠簸流离?

安居乐业首先要吃饱饭,经济要搞上去,即使其他权利暂时得不到保障,基础的生活保障要能得到解决,而这也是邓小平此次考察广东的目的所在。

此次广东19之行,邓小平第一次提出了“要以经济建设为中心,不能再提‘以阶级斗争为纲’了”,这一观点奠定了一年之后的十一届三中全会和中国改革开放的思想基础。

他想发展经济,阶级斗争浪费了太多时间了,好不容易取得的胜利果实正在逐渐枯萎,百姓处于新的水深火热之中,发展经济刻不容缓。

邓小平之所以会萌发“以经济建设为中心”的思想,也与他的成长经历有关。

邓小平是四川人,幼年生活平稳幸福,1920年16岁的邓小平考上了重庆留法勤工俭学预备学校,这期间,邓小平的思想受到了很大的影响。

由于华法教育会的财政亏空,无法再为留学生提供相应的生活保证,他们只能转向生存之法,打零工讨生活,虽然也想继续读书,但是打工获得报酬只够填饱肚子,要想继续接受学校教育显得非常困难。

不过在这期间受赵世炎、王若飞等人的影响,他接触了很多进步思想,阅读如《新青年》、《社会主义讨论集》之类的先进书籍,少年正是思想飞速成长时期,由于阅读这些进步书籍,他逐渐开始接受革命,对后期思想产生了极大的影响。

5年多异国他乡的艰苦生活对他的人生产生了难以估量的影响,经历了生活上的困顿与求学上的中断,让他意识到了金钱的重要性,经济独立才是生活的基础、发展的基石,经济之路在此时就埋下了种子。

之后,邓小平领导革命起义,创建军队,领导基层建设。

建国后十几年他大部分时间都任职副总理,这个工作让他明白政府如何运转与发挥作用,实际的工作让他积累了无数管理工作的经验,也完善着自己的思想。

再加上亲身经历过各种残酷的迫害,使他更加坚信,要想让人民过上好日子,经济之路必须是首选,只有发展经济才能救中国。

邓小平经济之路的施行,离不开一个人的力量,他就是叶剑英。叶剑英与邓小平相识在抗日时期的延安,但真正开始共同工作却是在1971年林彪叛逃之后。

叶剑英在邓小平三次复出中都起了不可忽视的作用。首先是第一次,“四人帮”被粉碎之后,叶剑英意识到党和国家各级领导班子的重要性,必须要让真正的马克思主义者掌权,所以他力排众议,坚持请邓小平出来担任党和国家的领导职务。

因此,他立马派人将刚出解放军总医院的邓小平接到西山休养。他多次向上反映,说邓小平曾多次受到毛主席的表扬,党内大多数人也支持邓小平重新工作,然而,这次要求没有被同意。

1977年3月,叶剑英又一次在中央工作会议上提出,恢复邓小平工作,这次陈云和王震同志也站出来支持,但这次要求还是没有得到同意。

但叶剑英并没有灰心,这次会议之后,他继续劝说中央领导人,请求恢复邓小平在党中央的领导职务。终于在多位老革命家的努力下,1977年7月16日党的十届三中全会上,正式通过了《关於恢复邓小平同志职务的决议》。

正是这次复出,邓小平力挽狂澜,改变了中国的命运。叶剑英的支持使邓小平免被埋没,如果没有叶剑英,也就没有之后的改革开放。历史选择了邓小平,那么叶剑英就是推动历史车轮前进的人。

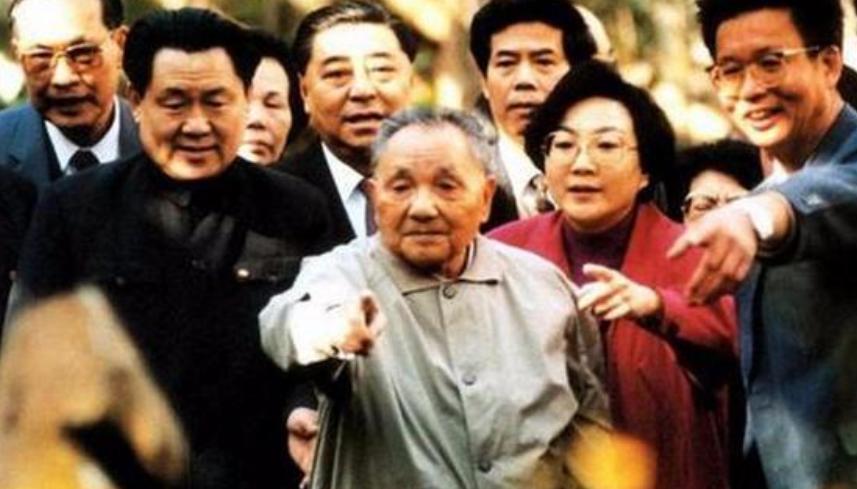

新的路径总不是一帆风顺的,人们对未知的未来并不会盲目地奔赴。为了坚定目标、强化信念,1922年邓小平南巡武昌、深圳、珠海、上海等地时,发表过一次意义非凡的谈话,史称“南方谈话”。

此次谈话对之后中国的发展起到了关键性的推动作用。谈话从理论角度解答了人们对改革开放问题的产生的疑惑,他强调改革开放要勇于创新、勇于试验,胆子要放大,我们只有一个目标,那就是是否能让人民过上好日子,能否促进我国生产力的发展,能否增强我们国家的综合国力。

南方谈话不仅解决了人们发展中遇到的问题,还提出了新的思路与想法,不仅坚定了走改革开放之路的决心,在理论与实践上也有着很大的突破。

改革开放在这次谈话后开始进入了新的阶段,对我国的经济产生了巨大的推动,同时还标志着邓小平理论的最终形成。

改革开放政策对我国发展的意义非比寻常,广州在改革开放的政策下已经站在了世界先进城市的前列,全国人民的生活发生了翻天覆地的变化,中国在世界上的影响力也已今非昔比。

李俊东