科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

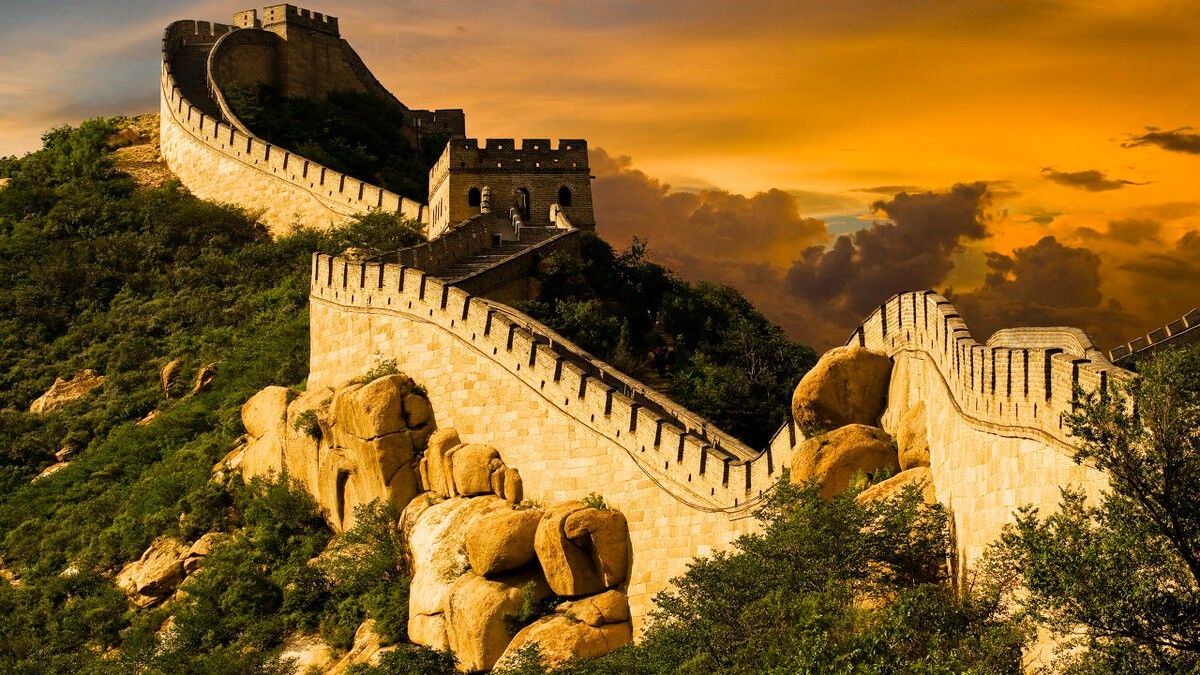

诗话饮马长城窟

阎克敏

“饮马长城窟,水寒伤马骨”这是东汉诗人陈琳的诗句;“千乘万骑动,饮马长城窟”这是隋炀帝杨广的诗句;“汉兵来伐胡,饮马长城窟”这是南宋诗人戴复古的诗句;“我来长城下,饮马长城窟”这是元代诗人陈宜甫的诗句。

这些诗的共同诗题为《饮马长城窟行》。而分属各朝代、远隔千百年的诗人何以用同题赋诗抒怀?而饮马长城窟又是怎样一种诗题呢?《辞源》解释说:“《饮马长城窟行》,古乐府瑟调曲名,又称《饮马行》。古辞云征戍之客至于长城而饮马,妇思念其勤劳,故作是曲。”这就是《饮马长城窟行》的由来,它是汉代乐府相和歌瑟调曲名。

历代以《饮马长城窟行》为题的作品很多,大都以征戍为内容,其中以汉末建安七子之一的陈琳所作的一首较为有名。陈琳该诗落笔即以“饮马长城窟,水寒伤马骨”为开篇,通篇通过吏卒对话和夫妻通信,来反映和揭露统治者修筑长城无休止的劳役给人民带来的极大苦难,表现了诗人对人民的关注和同情。

晋代诗人陆机在同题诗中写道:“驱马陟阴山,山高马不前”,“戎车无停轨,旌旆屡徂迁。仰凭积雪岩,俯涉坚冰川”,“将遵甘陈迹,收功单于旃。振旅劳归士,受爵藳街传”。此诗和陈诗同样以秦汉和匈奴严重对峙为背景,反映了军旅生活的艰苦,不同的是此诗歌颂了出征战士保家卫国,争先立功昂扬向上的精神风貌。

南朝诗人张正见,历仕梁陈。其《饮马长城窟行》写尽了战士行军艰苦、返乡心切的痛苦心情。诗中写道:“秋草朔风惊。饮马出长城。群惊还怯饮,地险更宜行。伤冰敛冻足,畏冷急寒声。无因度吴坂,方复入羌城。”

《饮马长城窟行》这一乐府诗题,不仅诗人们用来表现征戍生活,就是开疆拓土、平治天下的封建帝王如魏文帝曹丕、隋炀帝杨广、唐太宗李世民等也乐于用来抒写自己的雄才大略。隋炀帝杨广和唐太宗李世民的诗作皆以和北方强邻突厥的对峙关系为背景来写景抒怀。请看隋炀帝杨广示从征群臣的诗作:“肃肃秋风起,悠悠行万里。”“北河秉武节,千里卷戎旌”,“撞金止行阵,鸣鼓兴士卒。千乘万骑动,饮马长城窟。秋昏塞外云,雾暗关山月。缘岩驿马上,乘空烽火发。借问长城候,单于入朝谒。浊气静天山,晨光照高阙。”真实记录了大业三年(公元607年)秋,隋炀帝北巡塞外、驻跸榆林,突厥可汗朝觐的史实。而“秋昏塞外云、雾暗关山月”一联亦是描摹塞外风光的佳句。唐太宗李世民一代雄主,在《饮马长城窟行》诗中对壮阔的塞外自然风光给以生动描述:“塞外悲风切,交河冰已结。瀚海百重波,阴山千里雪。迥戍危烽火,层峦引高节。悠悠卷旆旌,饮马出长城。塞沙连骑迹,朔吹断边声。”同时抒发了攘外安边,混一天下的雄心壮志:“扬麾氛雾静、纪石功名立。荒裔一戎衣,云台凯歌入。”

晚唐诗人陈标在《饮马长城窟》诗中写道:“日日风吹虏骑尘,年年饮马汉营人。千堆战骨那知主?万里枯沙不辨春。浴谷气寒愁坠指,断崖冰滑恐伤神。金鞍玉勒无颜色,泪满征衣怨暴秦。”该诗仍以饮马长城、征戍边塞为内容,极写征战之苦,但诗之形式已非两汉乐府,而是唐代兴起的另一种新的诗体——七言律诗了。

唐代之后,仍有诗人创作以《饮马长城窟》为题的诗作。南宋诗人戴复古诗云:“朔风凛高秋,黑雾翳白日。汉兵来伐胡,饮马长城窟。古来长城窟,中有战士骨。骨久化为泉,写来吃不得。闻说华山阳,水甘春草长。”该诗以饮马长城窟和牧马华山阳两相对比,来表达诗人厌恶战争、渴求和平的愿望。元代诗人陈宜甫在《饮马长城窟》诗中倾诉了诗人对昔时“辛苦事甲兵”的饮马人和“怨哉筑城卒”冤怨的同情:“萦纡九千里,死者如牛毛。骨浸窟中水,魂作泉下鬼。朝风暮雨天,啾啾哭不已。”并发出“昔人有哀吟,吟寄潺湲声。潺湲声不住,欲向何人诉!青天不得闻,白云又欲暮。此恨应绵绵,平沙结寒雾”的感叹。诗人于“边境方清宁”之时,乘马来到长城窟边,追怀往史,感伤征戍,以无限怅惘之情作结本诗。

饮马长城窟,这个千百年来令诗人们魂牵梦萦、吟咏不辍之地究竟在哪里?

《广题》说:“长城南有溪坂,上有土窟,窟中泉流,汉时将士征塞北,皆饮马此水也。”只是确定了大方位:塞北长城南。倒是地方志的说法较为具体明确,清末人德溥编纂于光绪十年(公元1884年)的《丰镇县志》卷二云:“饮马长城窟,即白道泉。”“在归化城(今呼和浩特市)北无疑,省志(指《山西志》)云大同北有白道泉,误矣。”北魏著名地理学家郦道元在其名著《水经注》中谈到黄河支流芒干水(今大黑河)时说:“芒干水又西南,迳白道南谷口,有城在右,萦带长城,背山面泽,谓之白道城。自城北出有高坂,谓之白道岭。沿路唯土穴出泉,挹之不穷。余每读《琴操》,见《琴慎相和雅歌录》云:饮马长城窟。及其跋陟斯途,远怀古事,始知信矣,非虚言也。顾瞻左右,山椒之上,有垣若颓基焉,沿溪亘岭,东西无极,疑赵武灵王之所筑也。”

上述这段话是郦道元的亲历记录。当年郦氏从白道城到武川镇,翻越白道岭,见到了“沿溪亘岭,东西无极”的赵长城和挹之不穷的土穴出泉,并在长城窟边饮马小憩,“跋陟斯途,远怀古事”,“饮马长城窟”这五个字自然而然地从脑海中浮现了出来。

历史上历朝历代,或征或戍,白道皆是控扼阴山南北的咽喉要道,堪称阴山之锁钥,具有十分重要的战略地位。汉时北征将士从云中、定襄二郡出发远征匈奴,大抵皆从白道经过,饮马于赵长城下水量丰沛的出泉土窟白道泉。白道岭上赵长城,白道岭中白道泉,这里就是饮马长城窟的故乡。郦氏之论,“始知信矣,非虚言也。”后人有感于饮马长城窟及其诗话,作诗咏道:“饮马长城窟,阴山白道泉。古来多少事,慷慨入诗篇。”

如今千年的古白道,已成呼武通衢大道。游人每经此途,登长城,掬清泉,遥想当年秋草朔风,将士饮马;寒烟落日、骚客咏怀的悲壮凄婉情景,怎能不令人感慨系之!

丁楠明