科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

1977年绝对是中国历史上浓墨重彩的一年,为什么这样说呢?

1977年,在北京,参加高等学校入学考试的青年正在认真答卷

在新中国成立之前读大学,那是要个人出钱的,只要你有钱,想读哪里都可以。建国后一直到“文化大革命”之前读大学是靠分,智育第一,分数挂帅,为此为国家科技文化事业培育了一大批科技教育人才,1964年爆炸第一颗原子弹,1967年第一颗氢弹成功引爆,就是最好的例证。然而,到了“文化大革命”后,招生遵循的是“自愿报名、群众推荐,领导批准,学校复审”的十六字方针,而“领导批准”这一条,在当时的大学招生中起着决定性的作用。领导要谁上就是谁上,领导说你行,你不行也得行,何谈公平公正。

为什么会变成这个样子?这一切要从1962年开始说起。

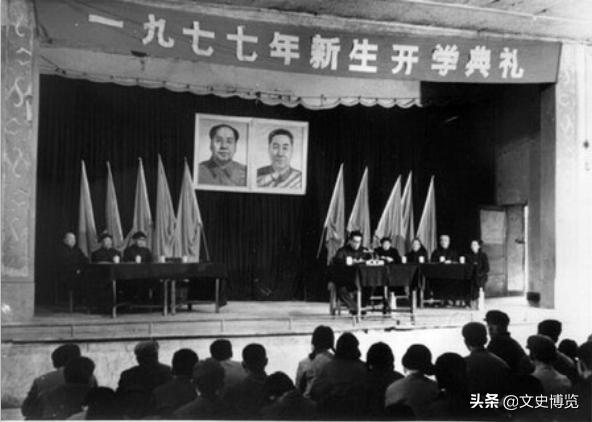

1977年某大学新生开学典礼

1962年,八届十中全会后,教育领域成为是争夺青年的主要阵地,高考进入路线斗争的层面,随着斗争的深入,教育部对高校和人员数量进行大量裁减。

1964年中共中央、国务院发出通知:

“组织高等学校文科师生参加社会主义教育运动,要让他们在实际斗争中接受教育和锻炼”

1965年1月,高教部、教育部发文指出:“高校招生工作,事关革命事业接班人的问题,要以阶级斗争的观点指导高考的政治审查工作。” 在高考政审中,招生办法实行推荐制度,而且大学招生只要求“初中以上”,具有两三年实践经验的工农兵。”关键是不准考试,政治审查和家庭出身成为高考升学的衡量标准,那些非劳动家庭出身的学生被排斥在高考之外。

武汉大学 査全性教授

1966年“文化大革命”开始,高考被上升到路线斗争的层面。被打成了修正主义,智育第一,分数挂帅的高考模式因此被遭到废除,甚至有人呼吁,“要政治挂帅,不是分数决定一切。”6月开始,全国各地开始揪斗高校干部和教师,所有人掀起了“停课闹革命”的狂潮,高校的各级行政组织陷于瘫痪状态,统一高考最终被取消。一时间,教育文化领域成了“文化大革命”的重灾区,很多高校教授、老师,烧书的烧书,转行的转行,学术、科技、教育荒芜一片,一纸延续到1976年。

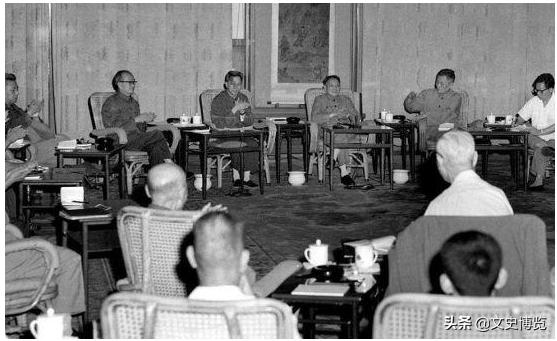

邓小平果断决策,恢复中断10年的高考制度

时间的指针拨到了1977年,文革结束后的第二年,由于邓小平的复出,决定教育科技进行拨乱反正,经过70位专家和学者的不懈努力,重大的转折终于发生了。1977年当年10月12日,国务院批转教育部《关于1977年高等学校招生工作的意见》。文件规定:废除推荐制度,恢复文化考试,择优录取。文件一经发布,像扔了一个重磅炸弹,中断11年的高考制度得以恢复,多少人等待了十一年,有志青年欢呼雀跃奔走相告,一个可以通过公平竞争改变自己命运的时代终于回来了!消息一出,570万名考生从岗位,从工作场地、从课堂奔向考场,高考制度的恢复,毫不夸张地说,改变了几代人的命运,从大的层面来说,挽救了整个名族和国家。为了恢复高考,会议开了足足45天,可想困难和阻力到底有多大,为什么恢复高考制度这么难?什么会议需要连续开这么久?,这一切还得归功于邓小平的付出,一切40位专家学者的不懈努力。

北京大学中文系七七级新闻班学生的合影。全班34名学生,最大的31岁,最小的18岁,没有一个应届高中毕业生

1977年7月邓小平复出,恢复了所有职务,主要工作是负责科研和教育,其实在邓小平复出之前,他一直痛心疾首地呼吁,不断强调,要尊重知识,尊重人才,国家要后续有人,要实现现代化,关键是教育科技得跟上,不抓教育是不行的,要经过严格考试,把最优秀的人才集中在重点中学和大学。可惜没人听,大家都忙于革命和内斗。

这次复出,他决定找一些敢说真话,有见解的专家学士召开一个会议。决心从科学和教育方面进行大刀阔斧地进行改革,当时到会的都是当时中国最著名的科学家和权威教授,到会人员70人左右,会议夏日炎炎的8月13日,一直开到秋高气爽的9月25日结束,会议刚开始的几天,什么人敢说真话,文革虽然结束了,但是大家都心有余悸,会议上说的都是不痛不痒的专业性问题,邓小平一看,不敢说真话这怎么能行,于是他发话“大家尽管畅所欲言,有什么问题由我来负责”,在他的再三动员下,大家开始讨论起来。

1978年,恢复高考后的大学生,倍加珍惜春光

1977年8月3日,武汉大学52岁的查全性教授接到在北京饭店的会议通知,会议8月4日在北京饭店举行。会上一位清大教授抱怨说,现在清华大学的新生文化素质极差,连小学水平都不如。邓小平插话道:那就干脆叫“清华中学”、“清华小学”,还叫什么大学!

会上的激烈讨论,让查教授感同身受,但是都没有说到重点,后来他在发言中一针见血地讲到:“招生是保证大学质量的第一关。当前新生质量没有保证,原因之一是中小学的教学质量不高,二是招生制度有问题。主要矛盾还是招生制度。”

他建议:“从今年开始就改进招生办法。一定要当机立断,今年能办的就不要拖到明年去办。”要知道,在当时说这个话是“冒天下之大不韪”的,为什么呢?因为废弃高考、实行推荐上大学,原先都是毛主席决定的,“两个凡是”的旗帜还在高高飘扬。这就是很多人不愿意说的原因,其实大家心里都是支持小平同志的。在后来的采访中,查教授说:

“当时,如果不说,错过这种机会太可惜了。如果说了,兴许会起一定作用,冒一点风险还是值得的。我看得出来,邓主席是真心来解决问题的”

查全性一言既出,举座惊讶。没想到,邓小平听完后,向查全性点点头,问大家:“大家对这件事有什么意见?”大家都赞同查全性的意见。邓小平略一沉吟,侧身问教育部的刘西尧:“既然大家都觉得应当恢复高考,今年恐怕来不及了吧?”

这时候查教授又抢着说到:“还来得及,现在还没有正式招生,所以至少下决定还来得及。假如晚一年纠正,就多了几十万不合格的大学生啊!”

邓小平于是又重新问了一遍刘西尧:“你说来不来得及嘛?”

刘西尧盘算了一下说道:“假如推迟开学,还来得及……”

邓小平一挥手说道:“那就赶紧追回来嘛。今年就改,看准了的,不能等,不能再耽误一代人,重新再召开一次招生会议,今年就要下决心恢复高考”。

会场里响起了经久不息的掌声。座谈会结束后,查教授回到学校,向学校和家人说了在会上发言的事。 查全性的大儿子听了情况后,还曾担心地说:“假如再搞‘反右’,你肯定就是头号大右派了。”

1979年7月,75岁高龄的邓小平登临黄山,为闻讯赶来的杭州大学学生签名留念

其实本质原因,一是受到“文革”影响,一开始大家都把真话藏在肚子里,谁都明白,就是不敢说。另外就是思想不统一,不敢否定之前错误路线,思想困扰极大,就没能统一意见,会议一直处于绞着状态。面对教育部负责人摇摆不定,反反复复,迟迟不敢表态,这令邓小平非常生气,在谈话中邓小平尖锐地指出了个别负责人工作态度问题,他说到:

“你们的思想没有解放出来。你们管教育的不为广大知识分子说话,还背着“两个估计”的包袱,将来要摔跟头的……并明确表态,“两个估计”不符合实际,对《纪要》进行批判。他警告教育部“要争取主动”,“不要成为阻力””

相关负责人这才甩开膀子,丢掉包袱,经过中央政治局常委会的讨论,这次的招生工作意见终于得到了通过。

1977年高考的恢复,对很多人来说,是那样的刻骨铭心,是很多有志青年的人生转折,如果没有恢复高考,中国的社会进程不知道还要停留多久,经济损失也无法估计。

邓小平引导的这项改革,给中国带来的变化越来越明显,高考制度的改革,改变的不只是考试制度,其意义和影响深远而且巨大,挽救了国家,挽救了民族,改变了千千万万个人的命运,他们中现在很多人国家栋梁,成为学术界、政界、经济界、艺术界、企业界的骨干进一步加快了新中国建设现代化的历史进程,1977年,成了中国走向改革开放的转折点和新起点,从那时起,改革开放的春风,吹遍了大江南北,国家旧貌换新颜。

张楠东