科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

今年是农历辛丑牛年。在中华传统文化里,牛是勤劳、奉献、奋进、力量的象征。中国人喜欢牛,敬重牛。作为历史悠久的农耕文明大国,牛成为了中国劳动人民日常生活中的重要伙伴。鲁迅先生有诗云:“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。”赞美牛的勤恳忠厚、埋头苦干精神。他还讲,牛吃的是草,挤出的是奶,赞美牛吃苦耐劳、无私奉献的精神。方寸之间的邮票,被誉为“国家名片”,牛多次被选作新中国邮票的描绘对象。

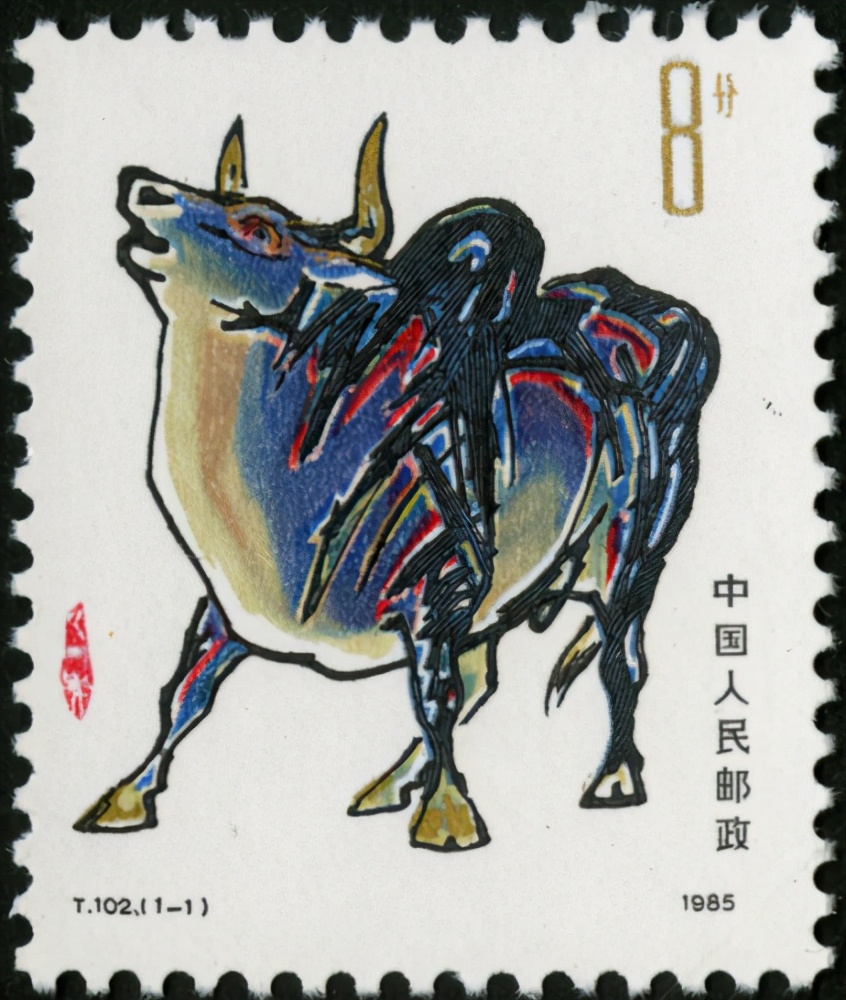

乙丑牛年生肖邮票

如果论牛题材的邮票,影响最大的当属生肖邮票。中国的生肖文化源远流长,每个中国人都拥有自己对应的生肖,因此人们对于生肖有着特殊感情。新中国在1980年开始发行第一套生肖邮票。1985年,邮电部发行了乙丑牛年生肖邮票,设计者是著名画家姚钟华。有关方面本来希望姚钟华设计一个吃苦耐劳的牛形象,但他认为,已经开始改革开放的中国,需要昂扬奋进的精神,于是他画出了一头昂首挺立雄健的牛。这一形象得到了上级主管部门的肯定,深受广大集邮爱好者的喜爱。究其原因,作品表现了画家对牛的爱。姚钟华出生在中国西南边陲云南,他曾在一篇文章中写道:“在那贫瘠的山地,我扶过犁,阳光酷烈,只有天、地、人和牛。我和牛一样,汗水曾滴在那高原的土地上……我爱画那剽悍有力,奋力拼搏的牛,画那烈火般的性格。”从他画的牛,公众感受到了画家对牛的喜爱和奔放的激情。姚钟华1964年毕业于中央美术学院油画系,在多年的求学生涯中,他先后受到了董希文、吴作人、李可染等艺术大师的教诲。后又游学法国、美国和其他国家,既有扎实的造型基础,又具有当代艺术思维。他笔下的牛,带有浓烈鲜明的现实主义特色,有现代派的艺术手法,同时不失传统技法的凝练厚重。乙丑牛年生肖邮票散发着改革开放朝气蓬勃的时代气息。邮票上的牛,虽是西画风格,但其创作是“外师造化,中得心源”,其造型是“删拨大要,凝想形物”,体现了中国特有的美学精神。

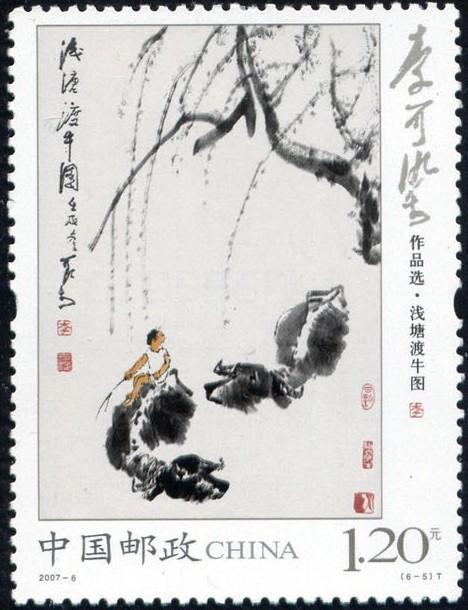

《浅塘渡牛图》邮票

在中国近现代画家中,李可染画的牛独具特色。2007年,他的国画《浅塘渡牛图》登上了邮票。李可染自幼喜爱绘画,中年拜齐白石、黄宾虹为师,历任中央美术学院教授、中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。他传统功力深厚,又不乏开拓精神,擅长画山水、人物,尤擅画牛。李可染喜爱牛,爱其形,崇其神。他曾写道:“牛也,力大无穷,俯首孺子而不逞强;终身劳瘁,事农而安不居功。纯良温顺,时亦强犟。稳步向前,足不踏空。皮毛骨角,无不有用。形容无华,器宇轩宏。”他常以牛自比,还将自己的画室命名为“师牛堂”。他画过很多水墨牛图,《浅塘渡牛图》就是其中一幅优秀作品。李可染画的牛浮在水中,水牛用焦墨而见润,湿而见笔。前牛背上,憨态稚气的牧童挥动柳枝,回首招呼着后牛。画面中,没画水,以半头水牛指代,没画天,水天留白,正应了清代著名书画家笪重光在《画筌》中说的“虚实相生,无画处皆成妙境”。李可染的寥寥数笔,勾勒出了画家心中质朴而生机盎然的农村恬静生活。老舍曾赞叹:“极爱那几笔抹成的牛啊!”牧童与牛的情趣让读者的灵魂在此得以净化,李可染笔下的《浅塘渡牛图》生动展现了中国水墨画的意境之美。

《中国梦牛精神》邮票

2015年11月,中国邮政发行“图说我们的价值观”特种邮票,邮票一套共3枚,其中一枚是“中国梦牛精神”。该邮票上画的牛,一改文人画风,以稚拙的笔墨,简约有力的造型,引人瞩目。图上的牛,是驾辕拉套的一头老黄牛。作者是陈与李。实际上,“陈与李”是一对漫画夫妻。丈夫叫陈玉理,妻子叫李青艾。1934年,陈玉理生于河北邱县大郭村一个农民家庭,出生7天后胯骨脱臼,因家贫得不到医治而落下终身残疾。后来发表漫画时他索性为自己取笔名“陈跛子”。由于爱好漫画,他与李青艾结缘。夫妻二人从河北美术学院毕业后,又回到了农村。他们热爱乡村生活,喜欢在广袤大地上辛勤耕耘的老黄牛,崇敬牛那种埋头苦干、任劳任怨的品格,崇敬牛的坚韧不拔、勇往直前的精神。20世纪50至60年代,夫妻二人经常与牛相伴,一道下田播种、拉车收获。1983年,他俩创建了青蛙漫画组,带领一群农民白天上地里干活,晚上聚在炕头画漫画,一起摸爬滚打近40年,在全国各大报刊发表漫画上万幅,成为中国农村精神文明建设的一条亮丽风景线。青蛙漫画组,享誉国内外漫坛。2008年年底,邱县邮政局为制作新年有奖贺年明信片,特邀陈与李画牛。陈跛子因病手颤抖厉害,然而在李青艾的帮助下,怀着对故土的深情,经过近三个月时间,他们画了两百多张草稿,最终完成了老黄牛这幅漫画。作者题款上写道:“老黄牛迈大步,我给农民来服务,以苦为乐不知累,定叫家乡换新图”。后来这幅作品被选上了邮票。其实,“中国梦牛精神”邮票上的这头老黄牛,就如同陈与李以及无数像陈与李一样,在各行各业默默奉献的人。中国梦的实现,需要这样踏踏实实、任劳任怨的建设者。刘勰在《文心雕龙》中指出:“繁文寡情,味之必厌”。而陈与李的《中国梦牛精神》饱含中国农民质朴的情感,是一种朴拙之美,是一种大美。

(作者系中国戏曲学院教授、著名书画家)

来源:中国社会科学网 作者:王九成

丁原远