科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

青岛科技大学的前世今生

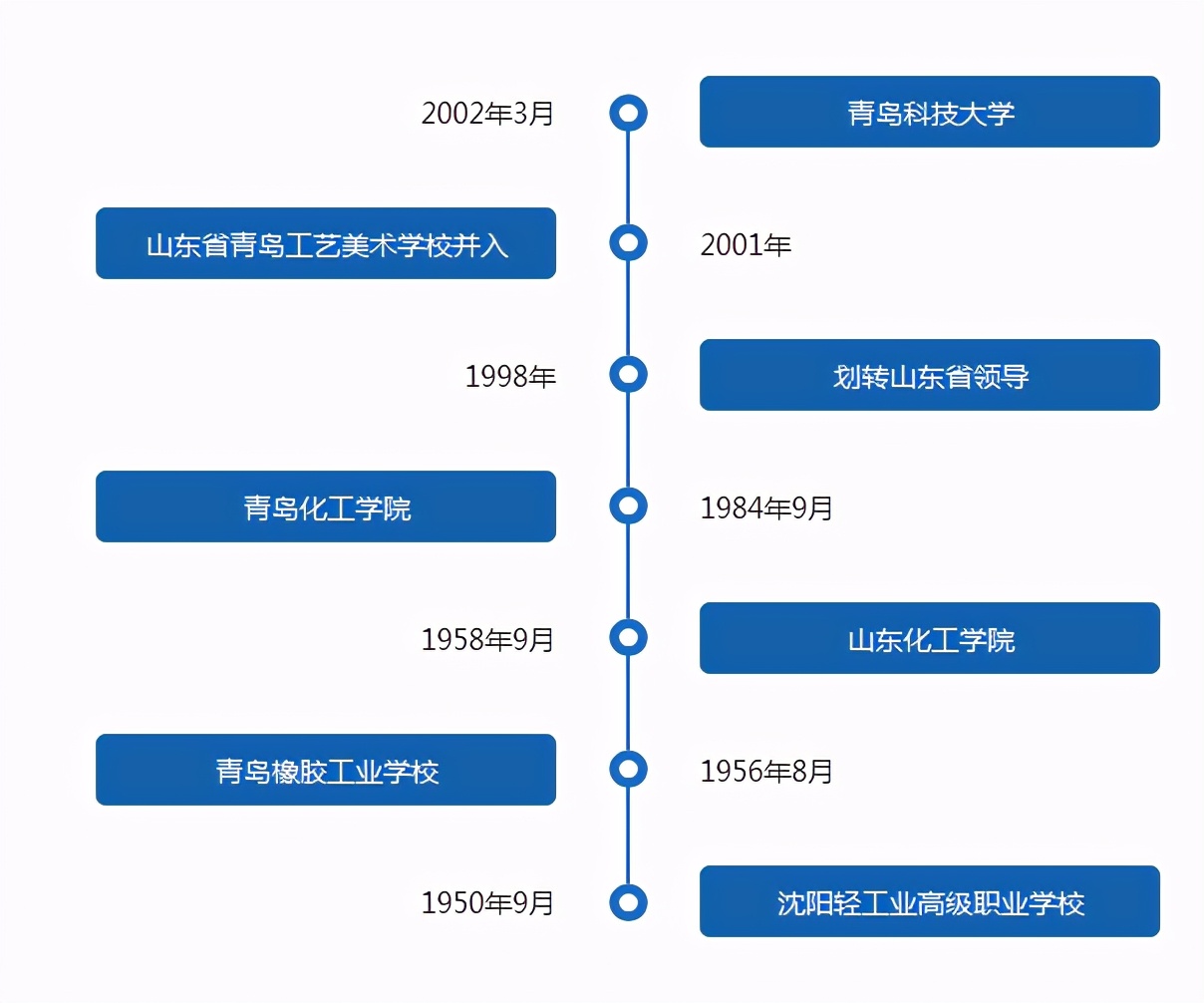

2021年,青岛科技大学已经悄然走过了70余年。下面我们来回顾青岛科技大学一路走来的历程,青岛科技大学从1950年的沈阳轻工业高级职业学校开始,1956年8月迁至青岛,改名青岛橡胶工业学校,1958年9月在此基础上成立山东化工学院,1984年9月山东化工学院更名为青岛化工学院,2001年山东省青岛工艺美术学校并入,2002年3月,更名为青岛科技大学。这就是现在我们熟知的青岛科技大学。经过70余年的发展,青岛科技大学成长为一所以工为主,理、工、文、经、管、医、法、艺、教等学科协调发展、特色鲜明的多科性大学。

2009年,青岛科技大学高密校区投入使用,2014年7月,被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校,2017年3月17日,山东省化工研究院整建制并入青岛科技大学,成立青岛科技大学济南校区,2017年3月28日,青岛科技大学中德校区开工建设,成为青岛科技大学继四方、崂山、高密、济南校区后的第五个校区,标志着青岛科技大学三地五校区办学格局正式形成。2017年,青岛科技大学橡塑材料与工程学科创新引智基地入选“111”计划工程。2019年8月,被评为全国创新创业典型经验高校,10月30日,与中国水产科学研究院黄海水产研究所共建青岛科技大学海洋学院。 2020年学校获批山东省“强特色”高水平大学,“生态化工过程与介尺度结构材料”团队入选国家“111计划”, 2020年7月15日,由青岛科技大学与青岛市科学技术局、青岛市教育局、青岛市工业和信息化局、青岛市人力资源和社会保障局、崂山区人民政府联合共建的“青岛工业互联网学院”在青岛科技大学揭牌。2020年8月学校获批高等学校科技成果转化和技术转移基地(2020年获批的全国3所非部属高校之一、山东省唯一入选高校)。11月21日学校与淄博市人民政府共建产教研融合基地。

青岛科技大学的学科建设

从青岛科技大学的前世今生我们就可以看出来,一路发展过来,化学类学科一脉相承,橡胶领域历史悠久,可以说青岛科技大学是一所因橡胶行业而生、伴橡胶行业而兴、随橡胶行业而荣的高校,青岛科技大学70余年的发展历史,是一部围绕橡胶、研究橡胶、发展橡胶、得益橡胶、融入橡胶,与中国橡胶工业相互成就的历史,70余年的发展为中国橡胶事业的发展贡献了重要智慧和力量。因此青岛科技大学也被业界称为“橡胶工业的黄埔”,同时也可以理解材料、化工学科也是青岛科技大学的强势学科。

青岛科技大学学科、专业特色鲜明,现拥有5个博士学位授权一级学科,5个博士后科研流动站,22个硕士学位授权一级学科,15个硕士专业学位类别,设有76个本科专业。

青岛科技大学有国家级一流本科专业建设点19个:

机械工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、化学工程与工艺、制药工程、环境工程、应用物理学、应用化学、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、材料化学、金属材料工程、新能源科学与工程、信息工程、自动化、计算机科学与技术、软件工程、安全工程、工商管理。

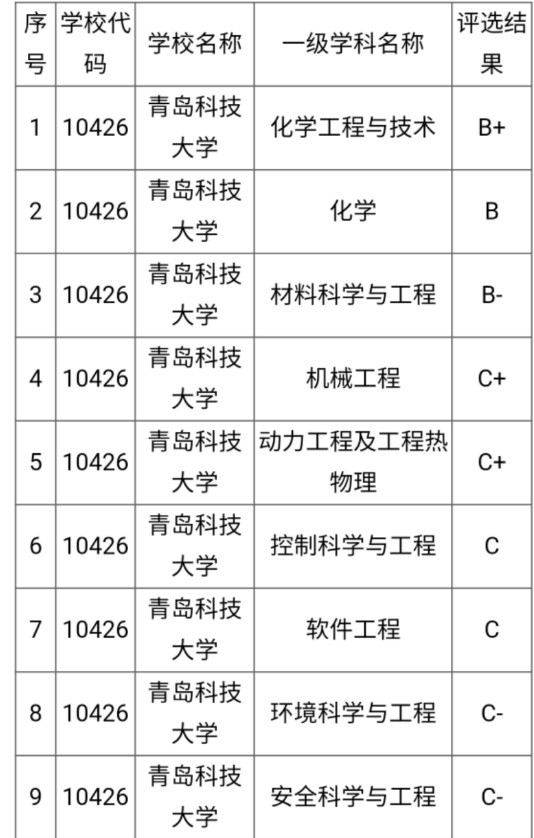

青岛科技大学形成了以材料科学与工程、化学工程与技术、动力工程及工程热物理等为代表的多个优势特色学科群,其中化学、材料科学、工程学等3个学科进入全球ESI学科排名前1%,4个学科入选山东省重点建设的“一流学科”行列,数量和影响力居省属高校前茅。在全国第四轮学科评估中,学校有9个学科进入前70%,其中化学工程与技术为B+,为省属工科高校唯一。

青岛科技大学材料科学与工程、化学工程与技术2个学科入围“优势特色学科”建设学科。化学学科不断向ESI前1‰逼近,化工学科“冲A”步伐加快。截至目前,学校共有13个专业15次通过工程教育专业认证,进入全球工程教育第一方阵,在全国并列第22位,连续多年位列驻鲁高校第1位。从青岛科技大学的专业分布和布局来看,青岛科技大学的学科优势和学校底蕴集中在化工、材料和化工机械方面,在学科评估中,以及学校近年来在制造业和互联网行业持续发力,在一些新兴的行业也逐渐有了起色。

师资力量

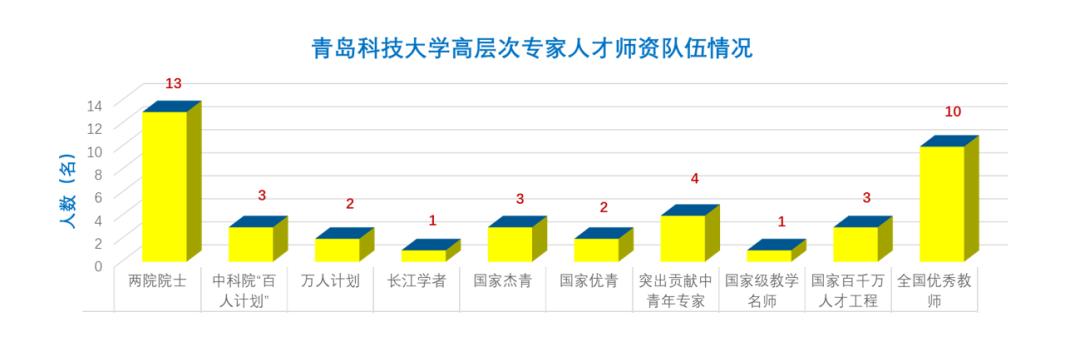

青岛科技大学师资力量雄厚,现有教职工2700余人,其中院士2人、双聘院士11人,中科院“百人计划”人选3人,国家高层次人才特殊支持计划(万人计划)领军人才(教学名师)2人,长江学者1人,国家杰青3人,国家优青2人,国家有突出贡献的中青年专家4人,国家级教学名师奖获得者1人,国家“百千万人才工程”人选3人,全国优秀教师10人,享受国务院政府特殊津贴49人,“泰山学者优势特色学科团队领军人才”2人,“泰山学者”特聘专家(教授)、海外特聘专家和青年专家44人,省级教学名师12人,山东省学科带头人5人,山东省重点学科(实验室)“首席专家”4人,山东省高校十大优秀教师3人,山东省杰青8人,山东省有突出贡献中青年专家36人。

科学研究&创新平台

青岛科技大学先后获得15项国家级大奖,创造了显著的经济和社会效益,2011年以来科研经费连续多年过亿元,累计近20亿元。自2015年以来,学校共立项国家级项目304项,省部级项目440项;发表学术论文9350篇,其中在国外学术刊物上发表4186篇,被三大检索系统收录6010篇;获得省部级及以上奖励45项。截至2020年4月,学校存量有效专利1848件,列省属高校前茅。

学校科技创新平台建设成绩显著,现有1个国家工程实验室,1个国家工程技术研究中心,1个国家重点实验室培育基地,3个教育部重点实验室、工程研究中心,1个科技部国际科技合作基地,1个国家级大学科技园,1个高等学校科技成果转化和技术转移基地,国家层面创新平台数达到9个,数量位居山东省属高校前列。

人才培养

青岛科技大学现有国家级教学示范中心2个、国家级虚拟仿真实验教学示范中心1个、国家级虚拟仿真实验教学项目2项、省级实验教学示范中心4个。省级新旧动能转换行业(专项)公共实训基地1个、省级虚拟仿真实验教学项目4项,包括赛轮股份、海尔、海信等知名企业在内的各类实习、实训基地568个。学校的学科优势虽然在传统行业,但是青岛科技大学力争打破传统,着眼于学生的成长与发展,对标学生创新和就业的能力,积极主动引导学生创新和就业,使学生学有所长、学有所用、学能致用。青岛科技大学在2019年度全国创新创业典型经验高校50强。除此之外,学校深耕科技成果与国家战略和市场需求的精准对接,针对地方经济建设和社会发展中急需解决的关键技术问题,与东营、淄博、烟台、日照、济宁、泰安、莱芜等多地市签定合作协议。

未来展望

未来可期,学校将继续深耕科技成果与国家战略和市场需求的精准对接,在服务国家战略、地方经济社会发展和行业建设中不断展现新作为。从学校近几年不断地调整学科布局,开办新校区,保持传统优势专业的同时发展新兴专业,不断地去迎合社会的需要,相信青岛科技大学未来会发展的越来越好!

【来源:青岛科技大学】

声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本人联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:sitcp960215@126.com

高楠