科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

李白曾二度游武昌钓鱼台最近,我特地阅读了《李太白全集》,及有关李白游武昌的史料,着实令人吃了一惊,这位大诗人前后三十多年游武昌达四次之多。他陪宋中丞南楼夜饮,又与杨执戟泛舟北门江边的黄龙矶;《送储邕之武昌》、《江行寄远》、《送客归吴》;同时

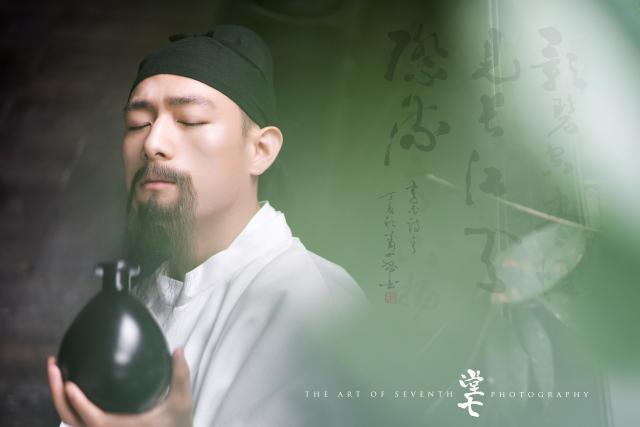

李白曾二度游武昌钓鱼台最近,我特地阅读了《李太白全集》,及有关李白游武昌的史料,着实令人吃了一惊,这位大诗人前后三十多年游武昌达四次之多。他陪宋中丞南楼夜饮,又与杨执戟泛舟北门江边的黄龙矶;《送储邕之武昌》、《江行寄远》、《送客归吴》;同时呢,又送黄钟之鄱阳谒张使君;还在武昌写下了千古颂歌《思颂碑》。其留下的历史文化及史迹,真可谓是古城春秋中高高矗立的,一座金灿灿的里程碑,犹如光芒万丈,熠熠生辉! 我于年前写了《李白举杯便吟武昌歌》的文章,收录了李白吟颂武昌的六首诗,十分偶合而又巧合的是这六首诗中都带有“酒”。

今天在这里,主要是对李白游武昌钓鱼台的历史进行探讨。最近,我读了黄冈学者杨采文《李白的鄂州诗文界定》的文章,很有鉴赏价值。他和贺亚先一样,都是黄州“赤壁”论战的主将。他的“界定”一文写得十分精彩,是对鄂州历史文化的重要贡献。 文中“界定”,李白在天宝11年(公元752年),由 庐山取道武昌,并游武昌钓鱼台,写下了《送黄钟之鄱阳谒张使君序》。“界定”文中提到:“郁贤皓《唐剌史考》鄱阳条载:‘天宝11—13年,郡太守张渐。黄钟造于武昌(鄂州),这里历史上产铜铁,铸造十分发达……”对杨采文收录的这一“鄱阳条载”,看后感到十分尴尬,我一直以为黄钟是个“人”,在几篇文章里,都是写的李白与黄钟“共赋武昌钓台篇”。为此,又特地查阅了鄂州的有关史料,看了鄂州学者周晖《武昌钓鱼台》的文章。他说“以他(李白)和黄钟共赋的《武昌钓台篇》,可知他确实到过钓鱼台。”同时从鄂城的古诗中也看到同样的注释;又阅读了《李太白全集》中《送黄钟之鄱阳谒张使君序》的原句:“东南之美者有江夏黄公焉。

白窃饮风流,常接谈笑。亦有抗节玉立,光辉炯然!气高时英,辩折天口。道可济物,志栖无垠。鄱阳张公,朝野荣望。爱客接士,即原常舂陵之亚焉。每钦其辞华,悬榻见往。而黄公因访古迹,便从贵游;乃乔装撰行,去国遐陟。诸子衔酒惜别,沾巾分赠;沉醉烟夕,惆怅凉月。天南回以变夏,火西飞而献秋。汀葭飒然,海草微落。夫子行迈,我心若何,毋金玉尔音而有遐心。湖水演沔,最哉是行。共赋武昌钓台篇,以慰别情耳!” 《序》文中有两处提到“黄公”:“有江夏黄公焉”,“而黄公因访古迹,便从贵游。”由此可见,黄钟并非是武昌铸造的一座黄钟,黄钟即“黄公”也。其称谓,还应是称“黄公”为好,即李白与黄公“共赋武昌钓台篇”。 那么,李白与黄公共赋的《武昌钓台篇》,此文又史录何处呢?《李太白全集》没有,我又查阅了其它有关史料,也无这篇文章。可见,“共赋武昌钓台篇”,只是《送黄钟之鄱阳谒张使君序》文中的一句话。因此“共赋武昌钓台篇”,在引用时不能标“书名号”,只能标“引号”。十分有趣的是,李白的《序》文中居然也带有“酒”,“沾巾分赠”与“诸子衔酒惜别”;“沉醉烟夕”而又“惆怅凉月”。这大概是李白“衔酒惜别”,离愁的缘故吧! 在那“天南回以变夏,火西飞而献秋”的高秋气爽时空里,大诗人李白站在武昌钓鱼台上,眺望那“汀葭飒然”,芦林丛立,秋花灼灼;又收眼底,海草微落,“湖水演沔”。

与黄公“共赋武昌钓台篇”! 又让人感到惊讶、惊奇的是,李白在送黄钟之鄱阳谒张使君后,归武昌曾二度游武昌钓鱼台,并又为此写了一首诗,即杨采文同志收录的李白《送客归吴》诗: 江树秋雨歇,酒尽一帆飞。 路历波涛处,家唯坐卧归。 岛花开灼灼,汀柳细依依。 别后无余事,还应扫石矶。 诗中的“江树”、“岛花”、“汀柳”、“还应扫石矶”。应是写樊口钓鱼台附近的芦洲,即洲头、洲尾的风景。岛花的“岛”应是指附近江中的得胜洲,上面曾种植棉花或其它作物。上个世纪六十年代后逐渐消沉于江底,到冬天退水的时候才可见此“岛”,到第二年春天涨水之前还可看到“岛”上面绿色的小草。 樊口江边历史上也是有柳的,晋代陶侃曾整阵于钓鱼台,并课士兵插(栽)柳于营寨;南北朝庾信也有“钓台移柳”之说;明代李有明《踏芦州》诗中又有“烟柳横堤结暮愁”的诗句。

这就是说这里有“江树”、“岛花”,更有“汀柳”,还有钓鱼台的“石矶”。 为了研究李白在鄂州留下的史迹,我又多次阅读《李太白全集》的原句,意外地发现杨采文《界定》文中的《送客归吴》与《李太白全集》的原句有二字之误,即“江树”、“石矶”;《李太白全集》中是“江村”,“钓矶”。樊口江边确有“江村”,尤其是“钓矶”,则把樊口钓鱼台说得更加清楚,更加准确,更为生动。 从以上诗文中可见唐代诗人李白曾二度游武昌钓鱼台。

何悦