科技改变生活 · 科技引领未来

科技改变生活 · 科技引领未来

“汪恰”小考帘卷荷香《红楼梦》里洋货多,从哆罗尼、孔雀裘,到温都里纳、西洋镜,吃穿用度都可见洋货的身影。不仅洋货多,还有洋词,比如“弗朗西斯牙”来自“France(法国)”,“温都里纳”来自“aventurine(金星玻璃)”。唯独第五十二

“汪恰”小考

帘卷荷香

《红楼梦》里洋货多,从哆罗尼、孔雀裘,到温都里纳、西洋镜,吃穿用度都可见洋货的身影。不仅洋货多,还有洋词,比如“弗朗西斯牙”来自“France(法国)” ,“温都里纳”来自“aventurine(金星玻璃)”。唯独第五十二回里宝玉给晴雯用的“汪恰”洋烟和那个叫“依弗哪”的膏子药,还不明所以。《红楼梦》庚辰本原文如下:

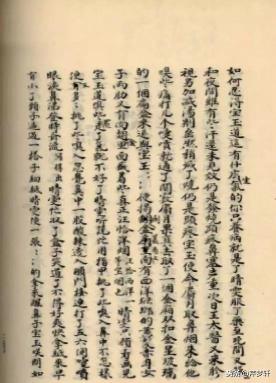

“晴雯服了药,至晚间又服二和。夜间虽有些汗,还未见效。仍是发烧头疼,鼻塞声重。次日,王太医来诊视,另加减汤剂,虽然少减了烧,仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来,给他嗅些,痛打几个嚏喷,就通了关窍。麝月果真去取了一个金厢双扣金星玻璃的一个扁盒来,递与宝玉。宝玉便揭翻盒扇,里面有西洋珐琅的黄发赤身女子,两肋又有肉翅。里面盛着些真正汪恰洋烟。(庚辰本在“汪恰洋烟”下有双行墨批:“汪恰。西洋一等宝烟也。”)睛雯只顾看画儿。宝玉道:“嗅些罢!走了气就不好了。”睛雯听说。忙用指甲挑了些嗅入鼻中,不怎样,便又多多挑了些嗅入。忽觉鼻中一股酸辣,透入囟门,接连打了五六个喷嚏,眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子,笑道:“了不得,好爽快!拿纸来。”早有小丫头子递过一搭子细纸,晴雯便一张一张的拿来醒鼻子。宝玉笑问如何,晴雯笑道: “果觉通快些,只是太阳穴还疼。宝玉笑道:“越性尽用西洋药治一治,只怕就好了。”说着,便命麝月:“和二奶奶要去,就说我说了:姐姐那里常有那西洋贴头疼的膏子药,叫做‘依弗哪’,找寻一点儿。” [1]

虽然红楼故事虚虚实实,真真假假,这两种是曹公杜撰的也不是没有可能。但出于好奇,总是想对这两样洋货一探究竟。关于前者“汪恰”洋烟,有不少前辈考证过:

周策纵先生从烟草产地考证,认为“定是Virginia或Vir— gin的译音。由于康熙时代(1662--1722年)西人来华者,尤其是西洋传教士与清廷有往来者,以法国人最多,恐怕‘汪恰’更可能是法文Vierge的译音。”[2]; 黄龙先生则从《红楼梦》文中对洋烟盒子的描述考证,认为“鼻烟既原教士进贡之物,故其商标亦带宗教色彩,鼻烟之内盒状如‘安琪儿’。而英语中之Watcher 可作‘安琪儿’解。按当时约定俗成之译音规则,Wa 当译成‘王’或‘汪’故‘汪恰’似应译为Watcher (近似音) 。”[3];《红楼梦》的英译者霍克思则从发音上考虑,认为“汪恰并不是专名,而是大家误以为它是个名称。最贵重的鼻烟不是论磅卖的, 而是以两计算,所以我认为汪恰是意大利文的uncia( 读为ooncha)。”[4]; 宋淇先生也颇为赞同霍克思的看法,并进一步认为:“意大利文的数字‘一’是uno. 或una ,霍克思以为他用的新创名词音似意大利文的“一两”,实际上译文却同时使人联想到‘一等’,鬼使神差,暗下吻合脂评指出的原意”,且“明末清初,除了法国教士外,不少意大利耶稣会神父来华,为康熙所重用,如利玛窦、汤若望等均是。‘汪恰’之名来自意大利文顺理成章,从英文、法文中去探索及而舍近求远。”[5]

以上说法都各有道理,但又都有值得商榷的地方。比如周先生说“汪恰”是“Virginia”的音译。美国的弗吉尼亚(Virginia)确实是有名的烟草产地,烟草就是从这里走向欧洲的。但是宝玉让晴雯嗅的洋烟,应该是鼻烟(Snuff),清朝时称“士拿乎”。十八世纪在中国出现的上等鼻烟,几乎都是用美国的烟草,在欧洲制造完成[6]。在雍正乾隆年间,德国、法国、意大利、英国、葡萄牙等欧洲国家曾不断向大清朝廷进贡过鼻烟,而美国进贡则比较少见。Virginia 烟叶有名,其鼻烟却鲜有提及。

宝玉拿出的鼻烟盒上有天使安琪儿的图案,黄先生以此认为“汪恰”是守望天使“Watcher”的音译,但鼻烟盒与鼻烟未必来自一处。外国进贡的鼻烟,多是装在描金花的大瓶里,黄缎封口,再用木盒加锁盛放;有的直接用匣状,匣外饰名称,生产厂家和注册商标等,随身携带则采用小瓶装[7]。各种精美的鼻烟盒多是另行进贡。鼻烟盒的经销商与鼻烟的品牌或经销商未必是一家。比如Maximilian Vachette 就是一家鼻烟盒经销商。曾有人认为“汪恰”或是“Vachette”的音译,而鼻烟中并没有Maximilian Vachette这一品牌。同样,鼻烟盒上画有天使安琪儿的图案,并不能说明鼻烟的商标一定与宗教和天使有关。更何况,《红楼梦》文本中,也未说“汪恰”洋烟是印在鼻烟盒上的商标。

我也曾试图查找十八、十九世纪进口到中国的鼻烟品牌。希冀找到一种发音与“汪恰”相近的牌子。但只在斯坦福教授Carol Benedict撰写的《中国烟草史》(Gold-silk Smoke: A History of Tobacco in China)一书中看到一种叫“Amostrinha”的鼻烟。1716年,葡萄牙人为了开拓烟草市场,开始通过澳门,向中国广东出口一种名为“Amostrinha”的鼻烟。这种鼻烟在中国的皇室及贵族阶层中需求量越来越大,并成为进贡和送礼的佳品。现在从一些拍卖会上,仍可看到清朝的装有“Amostrinha”鼻烟的描金花玻璃瓶,瓶上仍有印着“Amostrinha”的标签。只是,Amostrinha 的发音与“汪恰”并不相关。

倒是霍克思先生的说法给出了一条新思路,“汪恰”或许不是什么鼻烟牌子或者经销商的名称音译,而是代表“一等”、“上等”之意的外来语的音译。这样,脂批中“汪恰,西洋一等宝烟也。”一句,就不是指“汪恰”是某一等洋烟的名称了,而是在解释“汪恰”,是“一等”之意。但稍有遗憾的是,霍克斯给出的意大利语“uncia”与“一两”有关,与“一等”还是差了一点点。

那么还有没有什么外语的“一等”有近似“汪恰”的发音呢?一个偶然的机会,我读到了杨树铁先生翻译的《西洋镜里看中国:阿兜仔在广州》,原译名《广州番鬼录》(The Fankwae at Canton)。这本书的作者是美国人William C. Hunter. 主要叙述的是在1844年以前,外商在广州口岸活动的情形。当时作者是广州仅有几个懂中文的侨民之一,所记录的都是他自己的亲身经历。书中说:“在广东英语中,必需指出有两个经常使用的词的特殊表现。这种语词的含义不仅限于来自外国语,而且包括纯然来自汉语的词汇:它实际上是一种非常混杂的语言。例如‘折’(chop)这个词是经常出现的,它和‘帖’(cho)一样,字面上的意思是指某种文件,一个店主的账单是‘chop’,上谕和官员的布告也是‘chop’,运货的驳艇为‘chop-boat’;它又是期票,收据,印花或印信,起落货物的执照,商标,或者特许状等的称呼。一级品用‘一等chop’表示;次等的根据其质量分为第六,八或第十“chop”,即最差的……”[8]

“chop”一词,另一个洋人马儒翰(John Robert Morrison)在1834 年中国人所著的《中国商业指南》一书正文之前,对一些广东英语的词语进行了解释和来源追溯。其中关于“chop”的解释是:“Chop”源自马来语“ Chapa”, 原指印章,戳子,以及敲过章,盖过印的东西。比如执照,政府告谕等。“Chop” 也用于作为质量的同义词,比如“first chop”、 “No.1 chop” 就表示“优质”的意思[9]。由此可见,“Chop” 一词在广东的商业英语中用途极为广泛,而且表示“一等”、“上等”意思时,可以说“No.1 chop。”

“广东英语”,在十八、十九世纪时,已经被认为是一种洋泾浜英语(Pidgin English 皮钦语)。而这种在外贸易中产生的特殊的语言,早在1715年就有文章提到,说中国商人学会了一些“破碎英语”“欧洲语言混合物”的语言和洋人打交道。这种混合语言大多数时候是英语和葡萄牙语,掺上他们自己的话[10]。广州两千多年以来一直是对外通商口岸,多有洋人往来贩运买卖货物。到了明清,更是几次三番成为唯一一个允许与洋人通商的口岸。在频繁的对外贸易中,当地人为了能与洋人沟通,逐渐形成了这种独具特色的语言。这种语言词汇量小,主要是口语,几乎没有书面形式,而且有的词汇的寿命极短。因为词汇少,所以在应用时经常一词多义,且不注重语法时态[11]。比如英文中关于“我”、“我们”的各种所有格,“I、me、my、mine、we、our、ours”都不加区别地用“my”来表示。由于在英国到广州贸易之前,在澳门的葡萄牙人就已经开始和中国有贸易往来,广东英语最初是混杂着葡萄牙语的成分的,又因为在澳门的葡萄牙人多与马来西亚人通婚,因此广东英语又混有少量的马来语,甚至印度语等。此外,这种语言很简化,留有本地人的语言,文化特点,发音多从粤语发音。而且语法简单,一个句子的成分基本上按照汉语(或当地方言)的词序排列。比如“He no cari china man’s joss bap oter joss”的意思是:“他不信中国人的神,而是其他的神。”其中“Joss”来自葡语,是“神”的意思。“cari, bap, oter”分别是“carry,but, other”的粤语发音,而整个句子的语序语法都是中国式的。这种具有中国广东味道的碎片英语,虽然有时洋人也不大容易懂,但却是当时唯一一种可以互相沟通的语言。在广东的商人,仆人,买办,以至于后来的各种需要与洋人打交道的服务行业,都用这种语言与洋人交流,当然,不同文化水平的人,说这种语言的水平也不一。就像今日北京的秀水街,商家们可以说一口流利的“秀水”英语与外国人讨价还价。“I no give you this price.” 这种不讲语法的英语,丝毫不影响他们与外国人交流。只要对方能听懂,语法语序都不重要。

根据广东英语的以上特点,当说“一等”时,很有可能会有人按汉语直译为“one chop”。一等洋烟,就是“one chop”洋烟。或者在说“Number one chop”时省略成“one chop”。在晚清广东所刊的抄本《红毛番话》中,仍可见“chop”一词,它的粤语汉字注音是“劄”(zhā)[12],而“one”的汉字注音是“温”。可见在广东英语中,“one chop (温劄)”的发音是与“汪恰”很相似的。那么《红楼梦》中的“汪恰”一词,会不会就是由广东英语“one chop”音译过来的呢?虽然William等人在书中提到的“chop”的应用是在十九世纪,但从“chop”起源于马来语看,这个词应该在广东英语形成的早期就存在了。从时间上看,曹雪芹听到过“one chop”或者“Number one chop”都是极有可能的。

广东有着鼻烟买卖的悠久历史,十三行中的“天宝行”和“怡和行”从明朝末年起,就是专门进口鼻烟的商行。清朝自雍正后,皇室贵族对鼻烟的需求量越来越大,为了满足需要,除了外国使臣进贡外,各地官员要经常向朝廷进贡高级鼻烟,广东作为一个历史悠久的对外通商口岸,粤海关形成了一年进贡两次,一次两箱鼻烟的定例,直到清末[13]。不难想象,在买卖进贡鼻烟的过程中,广东官员,买办口中,形容质量上乘的“one chop”的发音伴随着上等鼻烟,传播到了王室贵族中。贾府作为皇亲国戚,豪门贵族,家中洋货不断,上等鼻烟或通过皇上赏赐,或通过他人赠送,或自家采购,会有很多机会接触到“one chop”这个洋词。故曹雪芹在描写这盒洋烟时,自创了“汪恰”两个字来音译“one chop”,用洋词描述洋货,不仅生动有趣,而且很贴近“引领时尚”的贾府的生活。目前所知的最早的汉字注音广东英语的书,约出现在十九世纪二三十年代。用“汪恰”二字音译,应是生活在十八世纪的曹公的自创。为此,脂砚斋夹批“汪恰,西洋一等宝烟也”,实是在充当翻译,以解他人之惑。而在《红楼梦》其他版本中,有将“汪恰”洋烟进行改动,比如,《乾隆抄本百二十回红楼梦稿》在原抄本这句中将“汪恰”二字墨笔涂去,又在“的”字上写“上等”二字。程甲本,程乙本也都印成“真正上等洋烟”。而1911年有正书局石印的戚序本,将前文“取鼻烟来”改成“取平安散”,将“真正汪恰洋烟”改成了“秘制平安散”[14]。这些改动或许都是因为批改者不知“汪恰”为何意吧。同时也说明,“汪恰”也许不是哪个一等西洋宝烟的商标,如果是个名牌,那么这种牌子会被越来越多的人知晓,也会存在相当长一段时间,没有理由到了程伟元、高鄂时期就无人知晓了。例如前文提到的“Amostrinha”这个牌子,直到今天仍存在着。

综上所述,在曹雪芹生活的十八世纪,广东由于是长期的对外通商口岸,在对外贸易中,已逐渐形成了极有特色的广东英语。其中,“chop”一词用法广泛,其中一意就是“质量”。用“one chop”表示“一等”“上等”,符合广东英语特征 。而“汪恰”发音与“one chop”相似,很有可能是曹雪芹为了音译“one chop”而自创的汉语词汇。

文中注释:

[1] 脂砚斋重评石头记庚辰本(影印本)第五十二回.

[2] [14] 周策纵,红楼梦汪恰洋烟考,明报月刊,1967,V11(4):51-56.

[3] 黄龙,曹府之外事活动,新华日报,1983年12月4日.

[4] [5] 宋淇,汪恰洋烟的解释,红楼梦学刊, 04-2000:132-134.

[6] Carol Benedict,University of California Press, Golden-Silk Smoke: A History of Tobacco in China, 1550-2010,

2011:116.

[7] [13]张健,张荣,掌中珍玩鼻烟壶,地质出版社,2002.

[8] William C. Hunter, 冯树铁译,西洋镜里看中国:阿兜仔在中国,五南图书出版有限公司,2006:59-60.

[9] 参见周振鹤,逸言殊语(增订本),上海人民出版社,2008:209-210.

[10] 司佳,《商人、仆人、通事和十八世纪中国沿海洋泾浜英语的形成》,日本関西大学,或WAKUMON Journal of Studies of Cultural and Linguistic Exchanges between China and the West, 6 (May 2003): 85-93.

[11] 邱志红, 洋泾浜英语小述, 清史研究, 2005, 0(2): 104-108.

[12] 参见周振鹤,逸言殊语(增订本),上海人民出版社,2008:261.

李书东